山西NEMS器件電子束曝光服務

第三代太陽能電池中,電子束曝光制備鈣鈦礦材料的納米光陷阱結構。在ITO/玻璃基底設計六方密排納米錐陣列(高度200nm,錐角60°),通過二區劑量調制優化顯影剖面。該結構將光程長度提升3倍,使鈣鈦礦電池轉化效率達29.7%,減少貴金屬用量50%以上。電子束曝光在X射線光柵制作中克服高深寬比挑戰。通過50μm厚SU-8膠體的分級曝光策略(底劑量100μC/cm2,頂劑量500μC/cm2),實現深寬比>40的納米柱陣列(周期300nm)。結合LIGA工藝制成的銥涂層光柵,使同步輻射成像分辨率達10nm,應用于生物細胞器三維重構。電子束曝光能制備超高深寬比X射線光學元件以突破成像分辨率極限。山西NEMS器件電子束曝光服務

在電子束曝光工藝優化方面,研究所聚焦曝光效率與圖形質量的平衡問題。針對傳統電子束曝光速度較慢的局限,科研人員通過分區曝光策略與參數預設方案,在保證圖形精度的前提下,提升了 6 英寸晶圓的曝光效率。利用微納加工平臺的協同優勢,團隊將電子束曝光與干法刻蝕工藝結合,研究不同曝光后處理方式對圖形側壁垂直度的影響,發現適當的曝光后烘烤溫度能減少圖形邊緣的模糊現象。這些工藝優化工作使電子束曝光技術更適應中試規模的生產需求,為第三代半導體器件的批量制備提供了可行路徑。江蘇光柵電子束曝光加工廠電子束刻合提升微型燃料電池的界面質子傳導效率。

科研人員將機器學習算法引入電子束曝光的參數優化中,提高工藝開發效率。通過采集大量曝光參數與圖形質量的關聯數據,訓練參數預測模型,該模型可根據目標圖形尺寸推薦合適的曝光劑量與加速電壓,減少實驗試錯次數。在實際應用中,模型推薦的參數組合使新型圖形的開發周期縮短了一定時間,同時保證了圖形精度符合設計要求。這種智能化的工藝優化方法,為電子束曝光技術的快速迭代提供了新工具。研究所利用其作為中國有色金屬學會寬禁帶半導體專業委員會倚靠單位的優勢,與行業內行家合作開展電子束曝光技術的標準化研究。

將模擬結果與實際曝光圖形對比,不斷修正模型參數,使模擬預測的線寬與實際結果的偏差縮小到一定范圍。這種理論指導實驗的研究模式,提高了電子束曝光工藝優化的效率與精細度。科研人員探索了電子束曝光與原子層沉積技術的協同應用,用于制備高精度的納米薄膜結構。原子層沉積能實現單原子層精度的薄膜生長,而電子束曝光可定義圖形區域,兩者結合可制備復雜的三維納米結構。團隊通過電子束曝光在襯底上定義圖形,再利用原子層沉積在圖形區域生長功能性薄膜,研究沉積溫度與曝光圖形的匹配性。在氮化物半導體表面制備的納米尺度絕緣層,其厚度均勻性與圖形一致性均達到較高水平,為納米電子器件的制備提供了新方法。電子束曝光在固態電池領域優化電解質/電極界面離子傳輸效率。

研究所針對電子束曝光在高頻半導體器件互聯線制備中的應用開展研究。高頻器件對互聯線的尺寸精度與表面粗糙度要求嚴苛,科研團隊通過優化電子束曝光的掃描方式,減少線條邊緣的鋸齒效應,提升互聯線的平整度。利用微納加工平臺的精密測量設備,對制備的互聯線進行線寬與厚度均勻性檢測,結果顯示優化后的工藝使線寬偏差控制在較小范圍,滿足高頻信號傳輸需求。在毫米波器件的研發中,這種高精度互聯線有效降低了信號傳輸損耗,為器件高頻性能的提升提供了關鍵支撐,相關工藝已納入中試技術方案。電子束刻蝕為量子離子阱系統提供高精度電極陣列。東莞量子器件電子束曝光加工廠商

電子束曝光為神經形態芯片提供高密度、低功耗納米憶阻單元陣列。山西NEMS器件電子束曝光服務

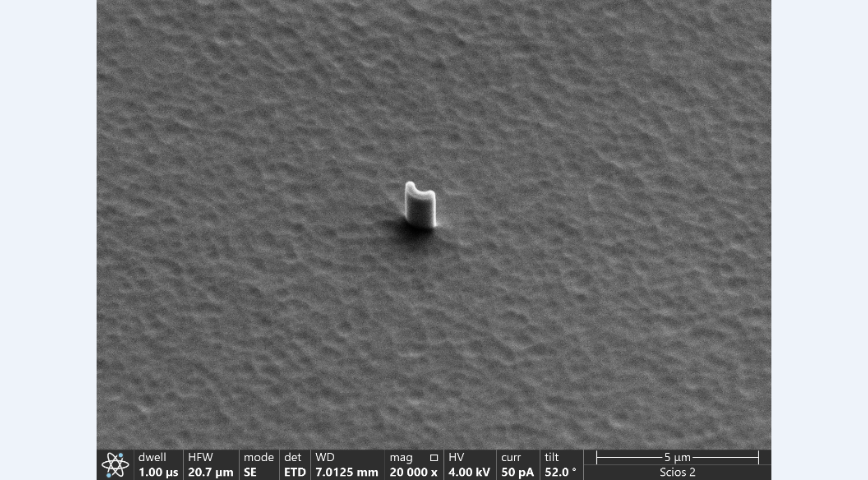

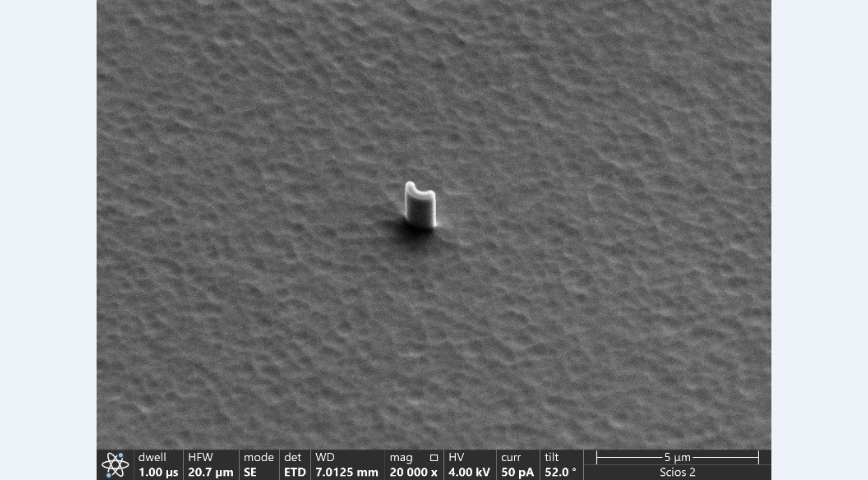

研究所利用多平臺協同優勢,研究電子束曝光圖形在后續工藝中的轉移完整性。電子束曝光形成的抗蝕劑圖形需要通過刻蝕工藝轉移到半導體材料中,團隊將曝光系統與電感耦合等離子體刻蝕設備結合,研究不同刻蝕氣體比例對圖形轉移精度的影響。通過材料分析平臺的掃描電鏡觀察,發現曝光圖形的線寬偏差會在刻蝕過程中產生一定程度的放大,據此建立了曝光線寬與刻蝕結果的校正模型。這項研究為從設計圖形到器件結構的精細轉化提供了技術支撐,提高了器件制備的可預測性。山西NEMS器件電子束曝光服務

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 吉林玻璃焊料晶圓鍵合加工平臺 2025-09-17

- 廣州納米電子束曝光廠商 2025-09-17

- 等離子體晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 貴州晶圓鍵合價錢 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 北京光掩模電子束曝光多少錢 2025-09-17

- 遼寧精密晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 福建表面活化晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 珠海硅熔融晶圓鍵合加工廠商 2025-09-17

- 云南整流晶閘管移相調壓模塊廠家 2025-09-17

- 新疆ENS58A10-00-XDPGGR020絕對值編碼器供應商 2025-09-17

- 上海0805球頭紅外接收管壽命 2025-09-17

- 江西強力磁鋼釹鐵硼精加工 2025-09-17

- 云南新能源電子元器件鍍金加工 2025-09-17

- 蓄電池溫度保險絲價錢 2025-09-17

- 河北大面積高精密勻膠機收費 2025-09-17

- 貴州代理led顯示屏市場價格 2025-09-17

- 浦東新區進口橋式整流器 2025-09-17

- 鄭州線路板SMT貼片工廠 2025-09-17