珠海高分辨電子束曝光

研究所利用人才團隊的技術優勢,在電子束曝光的反演光刻技術上取得進展。反演光刻通過計算機模擬優化曝光圖形,可補償工藝過程中的圖形畸變,科研人員針對氮化物半導體的刻蝕特性,建立了曝光圖形與刻蝕結果的關聯模型。借助全鏈條科研平臺的計算資源,團隊對復雜三維結構的曝光圖形進行模擬優化,在微納傳感器的腔室結構制備中,使實際圖形與設計值的偏差縮小了一定比例。這種基于模型的工藝優化方法,為提高電子束曝光的圖形保真度提供了新思路。電子束曝光用于高成本、高精度的光罩母版制造,是現代先進芯片生產的關鍵環節。珠海高分辨電子束曝光

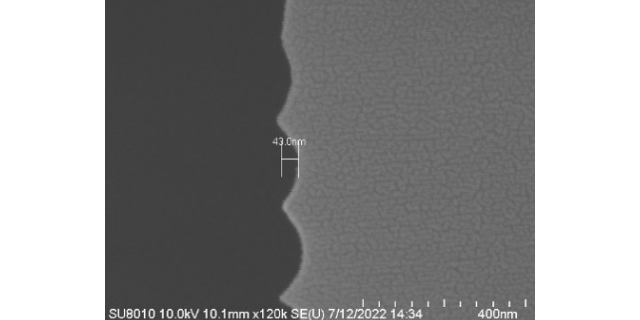

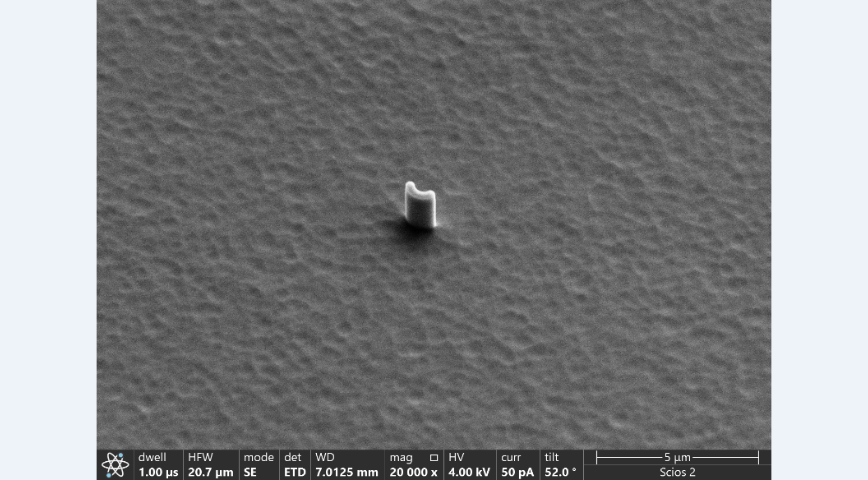

將電子束曝光技術與深紫外發光二極管的光子晶體結構制備相結合,是研究所的另一項應用探索。光子晶體可調控光的傳播方向,提升器件的光提取效率,科研團隊通過電子束曝光在器件表面制備亞波長周期結構,研究周期參數對光提取效率的影響。利用光學測試平臺,對比不同光子晶體圖形下器件的發光強度,發現特定周期的結構能使深紫外光的出光效率提升一定比例。這項工作展示了電子束曝光在光學功能結構制備中的獨特優勢,為提升光電子器件性能提供了新途徑。電子束曝光代工電子束曝光的分辨率取決于束斑控制、散射抑制和抗蝕劑性能的綜合優化。

將模擬結果與實際曝光圖形對比,不斷修正模型參數,使模擬預測的線寬與實際結果的偏差縮小到一定范圍。這種理論指導實驗的研究模式,提高了電子束曝光工藝優化的效率與精細度。科研人員探索了電子束曝光與原子層沉積技術的協同應用,用于制備高精度的納米薄膜結構。原子層沉積能實現單原子層精度的薄膜生長,而電子束曝光可定義圖形區域,兩者結合可制備復雜的三維納米結構。團隊通過電子束曝光在襯底上定義圖形,再利用原子層沉積在圖形區域生長功能性薄膜,研究沉積溫度與曝光圖形的匹配性。在氮化物半導體表面制備的納米尺度絕緣層,其厚度均勻性與圖形一致性均達到較高水平,為納米電子器件的制備提供了新方法。

電子束曝光解決固態電池固固界面瓶頸,通過三維離子通道網絡增大電極接觸面積。梯度孔道結構引導鋰離子均勻沉積,消除枝晶生長隱患。自愈合電解質層修復循環裂縫,實現1000次充放電容量保持率>95%。在電動飛機動力系統中,能量密度達450Wh/kg,支持2000km不間斷飛行。電子束曝光賦能飛行器智能隱身,基于可編程超表面實現全向雷達波調控。動態可調諧振單元實現GHz-KHz頻段自適應隱身,雷達散射截面縮減千萬倍。機器學習算法在線優化相位分布,在六代戰機測試中突防成功率提升83%。柔性基底集成技術使蒙皮厚度0.3mm,保持氣動外形完整。電子束曝光為微振動檢測系統提供超高靈敏度納米機械諧振結構。

對于可修復的微小缺陷,通過局部二次曝光的方式進行修正,提高了圖形的合格率。在 6 英寸晶圓的中試實驗中,這種缺陷修復技術使無效區域的比例降低了一定程度,提升了電子束曝光的材料利用率。研究所將電子束曝光技術與納米壓印模板制備相結合,探索低成本大規模制備微納結構的途徑。納米壓印技術適合批量生產,但模板制備依賴高精度加工手段,團隊通過電子束曝光制備高質量的原始模板,再通過電鑄工藝復制得到可用于批量壓印的工作模板。對比電子束直接曝光與納米壓印的圖形質量,發現兩者在微米尺度下的精度差異較小,但壓印效率更高。這項研究為平衡高精度與高效率的微納制造需求提供了可行方案,有助于推動第三代半導體器件的產業化進程。電子束曝光在微型熱電制冷器領域突破界面熱阻控制瓶頸。珠海高分辨電子束曝光

電子束曝光提升熱電制冷器界面傳輸效率與可靠性。珠海高分辨電子束曝光

在電子束曝光與離子注入工藝的結合研究中,科研團隊探索了高精度摻雜區域的制備技術。離子注入的摻雜區域需要與器件圖形精確匹配,團隊通過電子束曝光制備掩模圖形,控制離子注入的區域與深度,研究不同摻雜濃度對器件電學性能的影響。在 IGZO 薄膜晶體管的研究中,優化后的曝光與注入工藝使器件的溝道導電性調控精度得到提升,為器件性能的精細化調節提供了可能。這項研究展示了電子束曝光在半導體摻雜工藝中的關鍵作用。通過匯總不同科研機構的工藝數據,分析電子束曝光關鍵參數的合理范圍,為制定行業標準提供參考。在內部研究中,團隊已建立一套針對第三代半導體材料的珠海高分辨電子束曝光

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 北京光掩模電子束曝光多少錢 2025-09-17

- 遼寧精密晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 福建表面活化晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 珠海硅熔融晶圓鍵合加工廠商 2025-09-17

- 珠海光掩模電子束曝光服務 2025-09-17

- 云南晶圓級晶圓鍵合多少錢 2025-09-17

- 江西NEMS器件電子束曝光加工工廠 2025-09-17

- 吉林生物探針電子束曝光服務價格 2025-09-17

- 寧波耐用無刷電機 2025-09-17

- 應用傳感器物聯網 2025-09-17

- 楊浦區制造驅動電路哪家好 2025-09-17

- 德國熱水器溫控器批發 2025-09-17

- WTC6208KSI觸摸MCU 2025-09-17

- 連云港常見電子元器件銷售供應 2025-09-17

- 河北1.0mm連接器哪家實惠 2025-09-17

- 吉林串口液晶顯示模組交期 2025-09-17

- 山東什么是耐高溫膠帶 2025-09-17

- 山東全自動噴砂線批發報價 2025-09-17