云南T型柵電子束曝光技術

電子束曝光推動全息存儲技術突破物理極限,通過在光敏材料表面構建三維體相位光柵實現信息編碼。特殊設計的納米級像素單元可同時記錄振幅與相位信息,支持多層次數據疊加。自修復型抗蝕劑保障存儲單元10年穩定性,在銀行級冷數據存儲系統中實現單盤1.6PB容量。讀寫頭集成動態變焦功能,數據傳輸速率較藍光提升100倍,為數字文化遺產長久保存提供技術基石。電子束曝光革新海水淡化膜設計范式,基于氧化石墨烯的分形納米通道優化水分子傳輸路徑。仿生葉脈式支撐結構增強膜片機械強度,鹽離子截留率突破99.97%。自清潔表面特性實現抗生物污染功能,在海洋漂浮式平臺連續運行5000小時通量衰減低于5%。該技術使單噸淡水能耗降至2kWh,為干旱地區提供可持續水資源解決方案。電子束曝光實現太赫茲波段的電磁隱身超材料智能設計制造。云南T型柵電子束曝光技術

研究所將電子束曝光技術應用于生物傳感器的微納電極制備中,探索其在跨學科領域的應用。生物傳感器的電極尺寸與間距會影響檢測靈敏度,科研團隊通過電子束曝光制備納米級間隙的電極對,研究間隙尺寸與生物分子檢測信號的關系。利用電化學測試平臺,對比不同電極結構的檢測限與響應時間,發現納米間隙電極能明顯提升對特定生物分子的檢測靈敏度。這項研究展示了電子束曝光技術在交叉學科研究中的應用潛力,為生物醫學檢測器件的發展提供了新思路。圍繞電子束曝光的能量分布模擬與優化,科研團隊開展了理論與實驗相結合的研究。通過蒙特卡洛方法模擬電子束在抗蝕劑與半導體材料中的散射過程,預測不同能量下的電子束射程與能量沉積分布,指導曝光參數的設置。北京T型柵電子束曝光服務價格電子束曝光能制備超高深寬比X射線光學元件以突破成像分辨率極限。

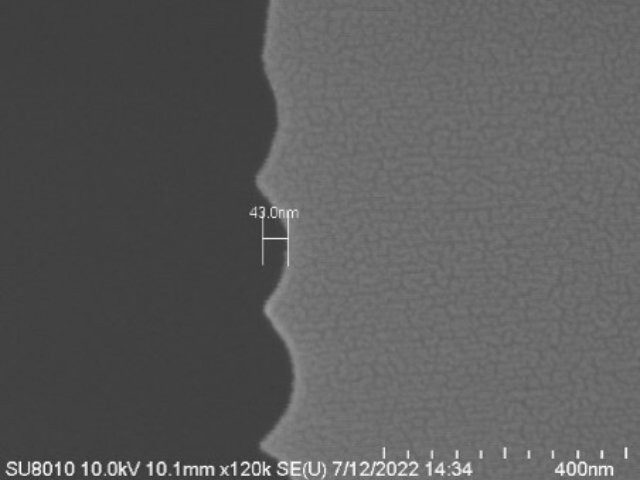

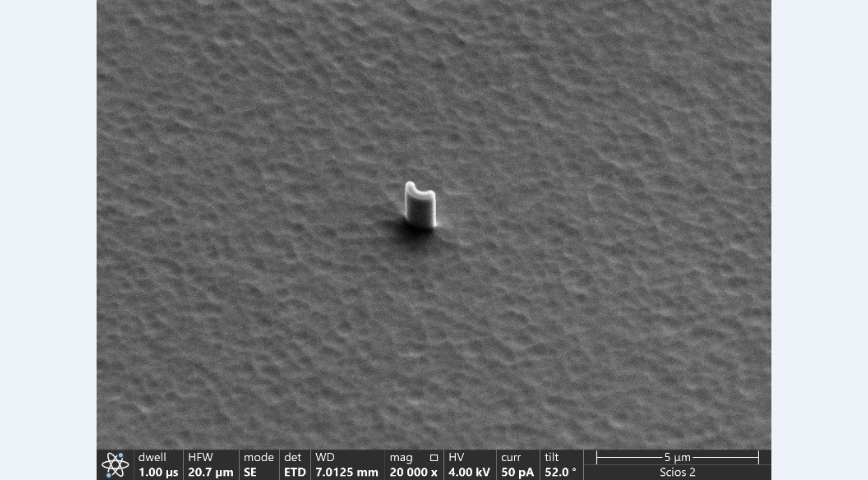

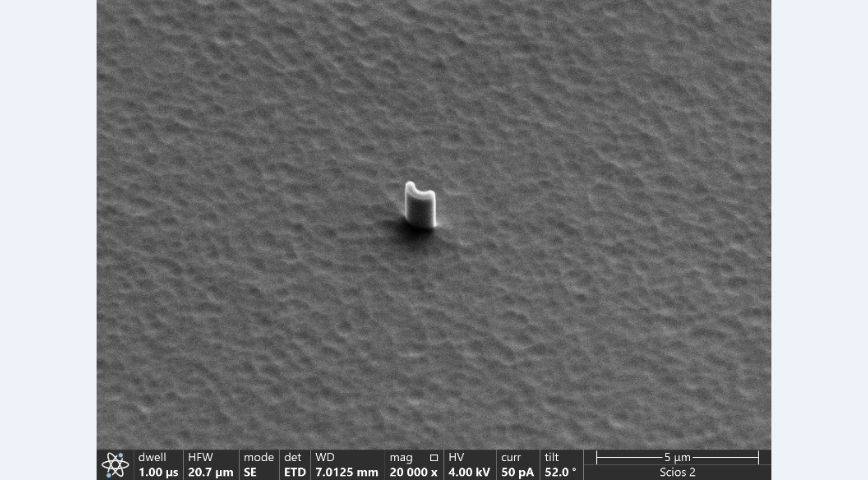

研究所針對電子束曝光在高頻半導體器件互聯線制備中的應用開展研究。高頻器件對互聯線的尺寸精度與表面粗糙度要求嚴苛,科研團隊通過優化電子束曝光的掃描方式,減少線條邊緣的鋸齒效應,提升互聯線的平整度。利用微納加工平臺的精密測量設備,對制備的互聯線進行線寬與厚度均勻性檢測,結果顯示優化后的工藝使線寬偏差控制在較小范圍,滿足高頻信號傳輸需求。在毫米波器件的研發中,這種高精度互聯線有效降低了信號傳輸損耗,為器件高頻性能的提升提供了關鍵支撐,相關工藝已納入中試技術方案。

圍繞電子束曝光在半導體激光器腔面結構制備中的應用,研究所進行了專項攻關。激光器腔面的平整度與垂直度直接影響其出光效率與壽命,科研團隊通過控制電子束曝光的劑量分布,在腔面區域制備高精度掩模,再結合干法刻蝕工藝實現陡峭的腔面結構。利用光學測試平臺,對比不同腔面結構的激光器性能,發現優化后的腔面使器件的閾值電流降低,斜率效率有所提升。這項研究充分發揮了電子束曝光的納米級加工優勢,為高性能半導體激光器的制備提供了工藝支持,相關成果已應用于多個研發項目。電子束曝光在芯片熱管理領域實現微流道結構傳熱效率突破性提升。

在電子束曝光與材料外延生長的協同研究中,科研團隊探索了先曝光后外延的工藝路線。針對特定氮化物半導體器件的需求,團隊在襯底上通過電子束曝光制備圖形化掩模,再利用材料外延平臺進行選擇性外延生長,實現了具有特定形貌的半導體 nanostructure。研究發現,曝光圖形的尺寸與間距會影響外延材料的晶體質量,通過調整曝光參數可調控外延層的生長速率與形貌,目前已在納米線陣列的制備中獲得了較為均勻的結構分布。研究所針對電子束曝光在大面積晶圓上的均勻性問題開展研究。由于電子束在掃描過程中可能出現能量衰減,6 英寸晶圓邊緣的圖形質量有時會與中心區域存在差異,科研團隊通過分區校準曝光劑量的方式,改善了晶圓面內的曝光均勻性。電子束曝光為植入式醫療電子提供長效生物界面封裝。江西精密加工電子束曝光加工廠

電子束曝光支持量子材料的高精度電極制備和原子級結構控制。云南T型柵電子束曝光技術

電子束曝光在量子計算領域實現離子阱精密制造突破。氧化鋁基板表面形成共面波導微波饋電網絡,微波場操控精度達μK量級。三明治電極結構配合雙光子聚合抗蝕劑,使三維勢阱定位誤差<10nm。在40Ca?離子操控實驗中,量子門保真度達99.995%,單比特操作速度提升至1μs。模塊化阱陣列為大規模量子計算機提供可擴展物理載體,支持1024比特協同操控。電子束曝光推動仿生視覺芯片突破生物極限。在柔性基底構建對數響應感光陣列,動態范圍擴展至160dB,支持10?3lux至10?lux照度無失真成像。神經形態脈沖編碼電路模仿視網膜神經節細胞,信息壓縮率超1000:1。在自動駕駛場景測試中,該芯片在120km/h時速下識別距離達300米,較傳統CMOS傳感器響應速度提升10倍,動態模糊消除率99.2%。云南T型柵電子束曝光技術

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 廣州納米電子束曝光廠商 2025-09-17

- 貴州晶圓鍵合價錢 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 北京光掩模電子束曝光多少錢 2025-09-17

- 遼寧精密晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 福建表面活化晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 珠海硅熔融晶圓鍵合加工廠商 2025-09-17

- 珠海光掩模電子束曝光服務 2025-09-17

- 湖南玻璃焊料晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 河北大面積高精密勻膠機收費 2025-09-17

- 浦東新區進口橋式整流器 2025-09-17

- 鄭州線路板SMT貼片工廠 2025-09-17

- 寧波耐用無刷電機 2025-09-17

- 應用傳感器物聯網 2025-09-17

- 楊浦區制造驅動電路哪家好 2025-09-17

- 德國熱水器溫控器批發 2025-09-17

- 深圳ESD二極管銷售廠 2025-09-17

- WTC6208KSI觸摸MCU 2025-09-17

- 連云港常見電子元器件銷售供應 2025-09-17