鹽田區內窺鏡攝像頭模組咨詢

鏡頭畸變是指在光學成像過程中,由于鏡頭的光學特性導致原本筆直的線條在成像后發生彎曲變形的現象。以內窺鏡拍攝為例,在檢查消化道等人體組織時,原本呈方形或直線輪廓的組織邊緣,經鏡頭拍攝后會呈現出明顯的弧形,這種變形可能會干擾醫生對病變部位形狀、大小和位置的準確判斷。該現象的產生與鏡頭的光學設計密切相關,尤其是廣角鏡頭,因其視角廣闊、光線折射路徑復雜,更容易出現桶形畸變或枕形畸變。為克服這一問題,內窺鏡攝像模組會內置先進的圖像算法,通過對像素點的重新計算和校正,實時修正圖像畸變。這種智能算法不僅能有效還原組織的真實形態,還能提升醫學影像的準確性,比較大限度避免因圖像失真導致的病變誤判,為臨床診斷提供更可靠的影像依據。 醫用內窺鏡模組的導管內壁光滑,降低對人體組織的摩擦損傷。鹽田區內窺鏡攝像頭模組咨詢

數據傳輸速率直接決定了圖像從攝像模組傳輸至顯示器或存儲設備的效率。在醫療實時檢查場景下,高傳輸速率是獲取清晰、流暢畫面的關鍵。以手術過程為例,醫生需實時觀察患者體內狀況,此時高速傳輸可確保圖像零延遲呈現,讓手術操作更精細高效。反之,若傳輸速率不足,畫面將出現卡頓、延遲,不僅干擾醫生對病情的準確判斷,還可能導致醫生錯過關鍵病變細節,甚至引發手術操作失誤。此外,在處理大量醫學圖像、視頻存儲任務時,高傳輸速率能縮短存儲耗時,大幅提升醫療工作效率。荔灣區工業內窺鏡攝像頭模組價格圖像增強算法可優化內窺鏡模組的成像質量。

內窺鏡模組的未來發展有望給醫療行業帶來多方面變革。隨著微型化技術的突破,未來的內窺鏡模組可能更加微小,能夠進入人體更細微的腔道和組織,實現更精細的微創甚至無創檢查,減少患者的痛苦和創傷;智能化發展將使內窺鏡模組具備更強的自主診斷能力,通過人工智能算法實時分析圖像,自動識別病變并給出診斷建議,提高診斷效率和準確性;多模態成像技術的融合將提供更全的信息,醫生可以同時獲取組織的光學、超聲、熒光等多種圖像信息,更深入地了解病變情況,制定個性化方案。此外,無線化、可穿戴化的發展趨勢將使內窺鏡檢查更加便捷,患者甚至可以在家中進行部分檢查,實現遠程醫療和健康監測,推動醫療服務向更加便捷、高效、個性化的方向發展,改善醫療資源分配不均的現狀,提升整體醫療水平。

在醫療場景中,紅外攝像功能憑借其獨特優勢,在特殊病例診斷中發揮著重要作用。在血管病變檢查方面,紅外光具備穿透組織的特性,能夠清晰呈現血管網絡分布,助力醫生精細判斷血管是否存在堵塞、狹窄等異常情況。而針對體內炎癥診斷,炎癥組織與正常組織在紅外輻射強度上存在差異,紅外攝像技術能夠敏銳捕捉這種差異,直觀展現炎癥的具體范圍和嚴重程度。但由于人體組織對紅外光的吸收、反射機制極為復雜,紅外攝像通常作為輔助診斷手段,與可見光攝像相輔相成,從而為臨床診斷提供更加完整、準確的信息支持。內窺鏡模組的抗電磁干擾能力需符合工業電磁兼容標準。

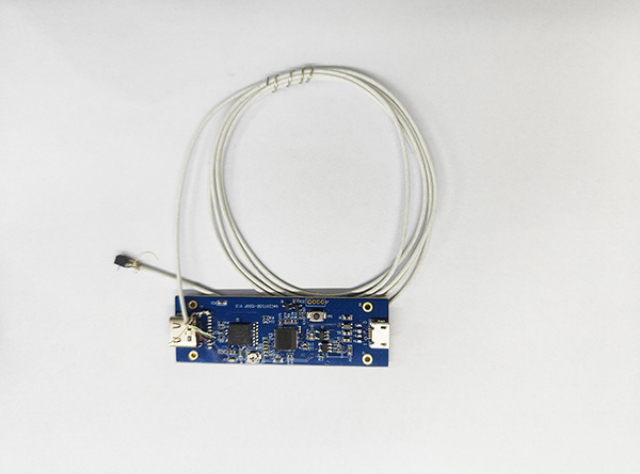

常見的內窺鏡攝像模組圖像傳感器主要分為CMOS(互補金屬氧化物半導體)和CCD(電荷耦合器件)兩類。CMOS傳感器憑借低成本、低功耗及高幀率的優勢,已成為現代內窺鏡設備的主流選擇,能實時捕捉動態畫面并快速傳輸,為臨床診療提供及時的視覺支持。相比之下,CCD傳感器以成像質量著稱,曾在內窺鏡發展早期占據主導地位,但因其高能耗與高成本的局限性,市場份額逐漸被CMOS蠶食。目前,CCD保留在對畫質有嚴苛要求的醫用內窺鏡領域,通過其出色的低噪點表現和細節還原能力,為精密手術提供清晰、穩定的圖像依據。小型化模組可輕松進入狹窄空間完成檢測任務。天河區USB攝像頭模組詢價

醫用內窺鏡模組的導管柔韌性需符合人體腔道彎曲需求。鹽田區內窺鏡攝像頭模組咨詢

光圈如同鏡頭上可調節大小的 "透光閥門",通過改變孔徑尺寸精細控制進光量。當光圈數值較小(如 f/1.4、f/2.8)時,對應較大的物理孔徑,能讓更多光線穿透鏡頭,即使在消化道、體腔等光線昏暗的檢查環境下,也能捕捉到清晰的細節畫面;而光圈數值增大(如 f/8、f/16)時,孔徑縮小限制進光量,更適合在光線充足的場景中使用,有效防止畫面過曝。醫生可根據檢查部位的實際光照條件,靈活選擇模組的自動調節模式或手動調節功能,確保成像亮度始終保持在比較好狀態。鹽田區內窺鏡攝像頭模組咨詢

- 北京單目攝像頭模組供應商 2025-09-17

- 江西手機攝像頭模組硬件 2025-09-17

- 越秀區攝像頭模組供應商 2025-09-17

- 番禺區高清攝像頭模組 2025-09-16

- 花都區手機攝像頭模組定制 2025-09-16

- 南昌工業內窺鏡攝像頭模組多少錢 2025-09-16

- 鹽田區內窺鏡攝像頭模組咨詢 2025-09-15

- 黃埔區內窺鏡攝像頭模組 2025-09-14

- 工業內窺鏡攝像頭模組聯系方式 2025-09-14

- 黃埔區醫療攝像頭模組供應商 2025-09-14

- 武漢電腦散熱模組 2025-09-17

- 深圳2.0寸手機屏價格 2025-09-17

- 汕尾MIPI攝像頭 2025-09-17

- 上海TSMC 110nm流片代理 2025-09-17

- 安徽新能源軟件開發 2025-09-17

- 嘉定區新能源互聯網數據服務 2025-09-17

- 龍崗區東集盤點機 2025-09-17

- 通用CT掃描儀銷售廠家 2025-09-17

- 奉賢區推薦的3D視覺藝術裝置零售價 2025-09-17

- 嘉興智能零售系統生產廠家 2025-09-17