建設項目竣工環保驗收詳解(一)

項目竣工環保驗收須知

環保驗收項目:編制環境影響報告書、環境影響報告表的建設項目竣工后,建設單位應按照規定程序,對配套建設的環境保護設施進行驗收,編制驗收報告。經驗收合格后,其主體工程方可投入生產或者使用。環境影響登記表項目竣工后無需驗收。

自主驗收主體責任:建設單位作為自主驗收的責任主體,應按照生態環境部《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》組織驗收,確保建設項目需要配套建設的環境保護設施與主體工程同時投產或者使用,并對驗收內容、結論和所公開*息的真實性、準確性和完整性負責,不得在驗收過程中弄虛作假。

- 以排放污染物為主的建設項目,參照《建設項目竣工環境保護驗收技術指南 污染影響類》編制驗收監測報告;

- 主要對生態造成影響的建設項目,按照《建設項目竣工環境保護驗收技術規范 生態影響類》編制驗收調查報告;

-

火力發電、石油煉制、水利水電等已發布行業驗收技術規范的建設項目,按照該行業驗收技術規范編制驗收監測報告或者驗收調查報告。

驗收期限(建設項目環境保護設施竣工之日起至建設單位向社會公開驗收報告之日止的時間):除需要取得排污許可證的水和大氣污染防治設施外,其他環境保護設施的驗收期限一般不超過3 個月;需要對該類環境保護設施進行調試或者整改的,驗收期限可以適當延期,但*長不超過12 個月。建設項目環境保護設施未與主體工程同時建成的或應當取得排污許可證但未取得的,不得對環境保護設施進行調試。建設項目分期建設、分期投入生產或者使用可依法進行分期驗收。

驗收前公開竣工、調試時間:除按照國家需要保密的情形外,建設單位應通過其網站或其他便于公眾知曉的方式,分別于配套建設的環境保護設施竣工后、調試前向社會公開建設項目竣工日期、調試起止日期,同時,向所在地縣級以上環境保護主管部門報送相關信息。

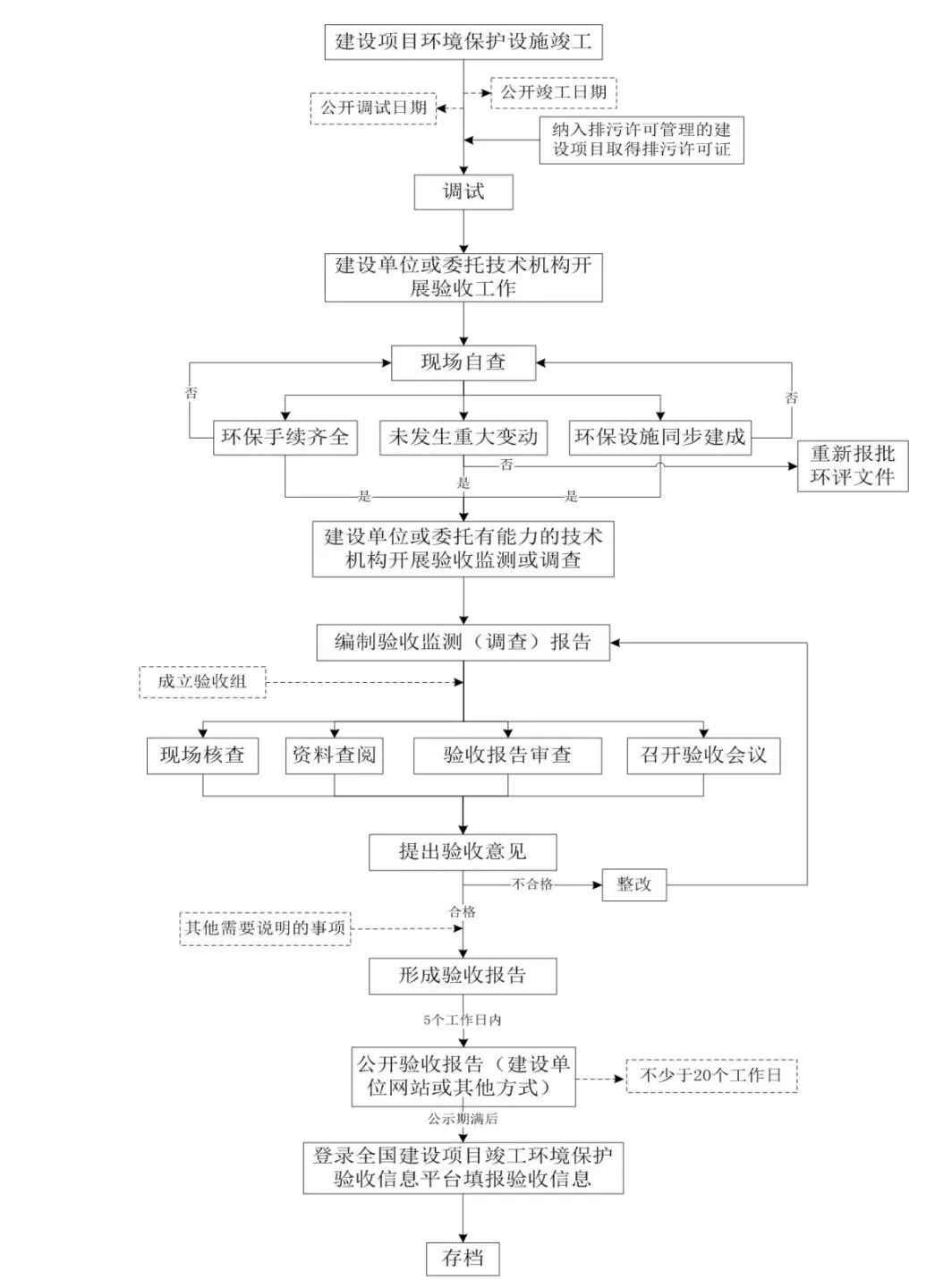

驗收報告公示時限:除按照國家需要保密的情形外,驗收監測(調查)報告、驗收意見和“其他需要說明的事項”三項文件作為驗收報告,在編制完成后5 個工作日內,建設單位應通過其網站或其他便于公眾知曉的方式向社會主動公示驗收報告,公示的期限不得少于20個工作日。

信息填報時限:驗收報告公示期滿后5 個工作日內,建設單位應登錄全國建設項目竣工環境保護驗收信息平臺,填報建設項目基本信息、環境保護設施驗收情況等相關信息,并對信息的真實性、準確性和完整性負責。

驗收范圍

編制環境影響報告書(表)的建設項目應依法開展自主驗收,填報環境影響登記表的建設項目,不需要開展自主驗收。

自主驗收的范圍為建設項目配套建設的環境保護設施、措施。

環境保護設施是指防治環境污染和生態破壞以及開展環境監測所需的裝置、設備和工程設施等。

環境保護措施是指預防或減輕對環境產生不良影響的管理或技術等措施。

驗收主體

建設單位是建設項目環境保護驗收的責任主體,應當組織對建設項目配套建設的環境保護設施進行驗收,編制驗收報告,公開相關信息,接受社會監督。

驗收報告包括驗收監測(調查)報告、驗收意見和其他需要說明的事項等三項內容。

驗收責任

建設單位應確保建設項目需要配套建設的環境保護設施與主體工程同時投產或者使用,并對驗收內容、結論和所公開*息的真實性、準確性和完整性負責,不得在驗收過程中弄虛作假。

建設單位沒有環保專員(具有環保相關職稱/職業資格)不具備編制驗收監測(調查)報告能力的,應委托有能力的技術機構編制,編制人員必須具有環保相關職稱(生態環境管理與咨詢、生態環境監測、環境保護、生態環境工程等領域職稱),并要求環保中級或以上職稱的人員進行把關并署名。

建設單位對受委托的技術機構編制的驗收監測(調查)報告結論負責。

驗收期限

驗收期限指建設項目環境保護設施竣工之日起至建設單位向社會公開驗收報告之日止的時間。

除需要取得排污許可證的水和大氣污染防治設施外,其他環境保護設施的驗收期限一般不超過3個月;需要對該類環境保護設施進行調試或者整改的,驗收期限可以適當延期,但*長不超過12個月。

建設項目環境保護設施未與主體工程同時建成的或應當取得排污許可證但未取得的,不應對環境保護設施進行調試。

建設項目分期建設、分期投入生產或者使用的,可依法進行分期驗收。

驗收程序和內容

1.查閱環評文件及審批部門審批決定

查閱環評文件及審批部門審批決定,記載建設項目基本情況和環境保護要求。

建設項目基本情況包括建設項目名稱、建設地點、環評文件類型、環評審批文號、基本建設內容、建設性質、生產規模、主要經濟技術指標等內容。

環境保護要求包括建設項目在實施過程中須建設各項污染防治設施、生態保護措施要求,主要污染源污染物排放標準要求,環境管理要求等。

核實排污許可證證載內容:

一是二是污染物治理設施建成情況是否與證載內容一致,包括污染治理技術、排污口數量、排放污染物種類、數量等;

三是污染物排放標準要求是否與證載許可要求一致,包括許可污染物執行排放標準名稱、污染物排放標準限值、排放總量等。

2.收集建設項目建設資料

查閱規劃文件、設計文件、設備清單、生產工藝流程、主要經濟技術指標、豐要原輔材料、公用工程、環境監理等資料,記載與環評文件及審批部門審批決定中相對應的內容,包括項目基本情況、污染防治設施、生態保護措施、風險防范措施等。

依托其他污染治理設施(如集中處理等)的處理的,應提供相關的合同或協議,對于委托非集中處理的,應有相關的權責說明,如超標排放的情況下,誰負責,處罰誰。

3.整理驗收支撐文件

收集固體廢物處置合同、排水證明、排污許可證、相關協議等驗收支撐文件。

4.公開竣工、調試時間

建設單位應通過其網站或其除按照國家需要保密的情形外,他便于公眾知曉的方式,向社會公開建設項目竣工時間和調試時間。

建設項目配套建設的環境保護設施竣工后,公開竣工日期;對建設項目配套建設的環境保護設施進行調試前,公開調試的起止日期。