云南硅熔融晶圓鍵合實驗室

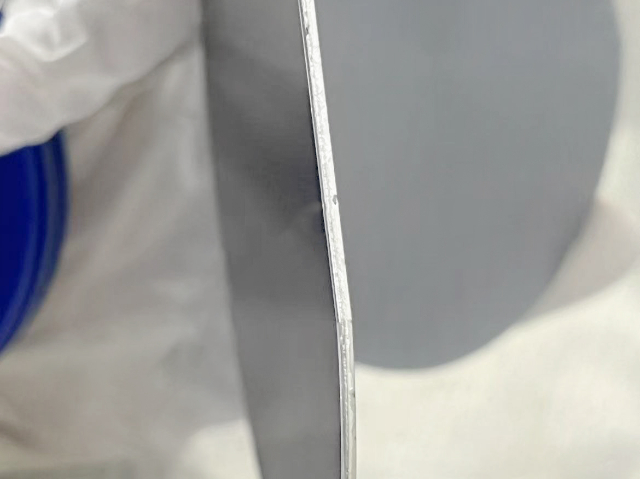

針對晶圓鍵合過程中的氣泡缺陷問題,科研團隊開展了系統研究,分析氣泡產生的原因與分布規律。通過高速攝像技術觀察鍵合過程中氣泡的形成與演變,發現氣泡的產生與表面粗糙度、壓力分布、氣體殘留等因素相關。基于這些發現,團隊優化了鍵合前的表面處理工藝與鍵合過程中的壓力施加方式,在實驗中有效減少了氣泡的數量與尺寸。在 6 英寸晶圓的鍵合中,氣泡率較之前降低了一定比例,明顯提升了鍵合質量的穩定性。這項研究解決了晶圓鍵合中的一個常見工藝難題,為提升技術成熟度做出了貢獻。晶圓鍵合革新高效海水淡化膜的納米選擇性通道構建工藝。云南硅熔融晶圓鍵合實驗室

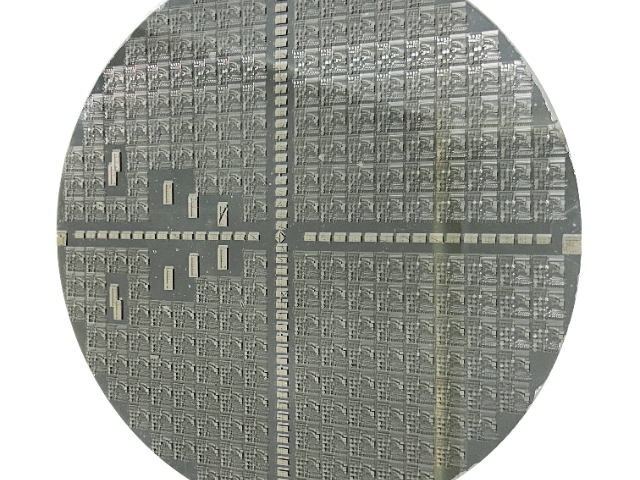

廣東省科學院半導體研究所依托其材料外延與微納加工平臺,在晶圓鍵合技術研究中持續探索。針對第三代氮化物半導體材料的特性,科研團隊著重分析不同鍵合溫度對 2-6 英寸晶圓界面結合強度的影響。通過調節壓力參數與表面預處理方式,觀察鍵合界面的微觀結構變化,目前已在中試規模下實現較為穩定的鍵合效果。研究所利用設備總值逾億元的科研平臺,結合材料分析儀器,對鍵合后的晶圓進行界面應力測試,為優化工藝提供數據支持。在省級重點項目支持下,團隊正嘗試將該技術與外延生長工藝結合,探索提升半導體器件性能的新路徑,相關研究成果已為后續應用奠定基礎。吉林熱壓晶圓鍵合加工晶圓鍵合提升單光子雷達的高靈敏度探測器多維集成能力。

圍繞晶圓鍵合技術的中試轉化,研究所建立了從實驗室工藝到中試生產的過渡流程,確保技術參數在放大過程中的穩定性。在 2 英寸晶圓鍵合技術成熟的基礎上,團隊逐步探索 6 英寸晶圓的中試工藝,通過改進設備的承載能力與溫度控制精度,適應更大尺寸晶圓的鍵合需求。中試過程中,重點監測鍵合良率的變化,分析尺寸放大對工藝穩定性的影響因素,針對性地調整參數設置。目前,6 英寸晶圓鍵合的中試良率已達到較高水平,為后續的產業化應用提供了可行的技術方案,體現了研究所將科研成果轉化為實際生產力的能力。

5G射頻濾波器晶圓鍵合實現性能躍升。玻璃-硅陽極鍵合在真空氣腔中形成微機械諧振結構,Q值提升至8000@3.5GHz。離子注入層消除熱應力影響,頻率溫度系數優化至0.3ppm/℃。在波束賦形天線陣列中,插入損耗降至0.5dB,帶外抑制提升20dB。華為基站測試數據顯示,該技術使毫米波覆蓋半徑擴大35%,功耗節省20%。曲面鍵合工藝支持三維堆疊,濾波模塊厚度突破0.2mm極限。器官芯片依賴晶圓鍵合跨材料集成。PDMS-玻璃光活化鍵合在微流道中構建仿生血管內皮屏障,跨膜運輸效率提升300%。脈動灌注系統模擬人體血壓變化,實現藥物滲透實時監測。在藥物篩選中,臨床相關性達90%,研發周期縮短至傳統動物試驗的1/10。強生公司應用案例顯示,肝毒性預測準確率從65%升至92%。透明鍵合界面支持高分辨細胞動態成像。晶圓鍵合推動人工視覺芯片的光電轉換層高效融合。

在晶圓鍵合技術的多材料體系研究中,團隊拓展了研究范圍,涵蓋了從傳統硅材料到第三代半導體材料的多種組合。針對每種材料組合,科研人員都制定了相應的鍵合工藝參數范圍,并通過實驗驗證其可行性。在氧化物與氮化物的鍵合研究中,發現適當的表面氧化處理能有效提升界面的結合強度;而在金屬與半導體的鍵合中,則需重點控制金屬層的擴散行為。這些研究成果形成了一套較為多維的多材料鍵合技術數據庫,為不同領域的半導體器件研發提供了技術支持,體現了研究所對技術多樣性的追求。晶圓鍵合推動無創腦血流監測芯片的光聲功能協同集成。云南硅熔融晶圓鍵合實驗室

晶圓鍵合為人工光合系統提供光催化微腔一體化制造。云南硅熔融晶圓鍵合實驗室

研究所將晶圓鍵合技術與微納加工工藝相結合,探索在先進半導體器件中的創新應用。在微納傳感器的制備研究中,團隊通過晶圓鍵合技術實現不同功能層的精確疊加,構建復雜的三維器件結構。利用微納加工平臺的精密光刻與刻蝕設備,可在鍵合后的晶圓上進行精細圖案加工,確保器件結構的精度要求。實驗數據顯示,鍵合工藝的引入能簡化多層結構的制備流程,同時提升層間連接的可靠性。這些研究不僅豐富了微納器件的制備手段,也為晶圓鍵合技術開辟了新的應用方向,相關成果已在學術交流中進行分享。云南硅熔融晶圓鍵合實驗室

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 吉林玻璃焊料晶圓鍵合加工平臺 2025-09-17

- 廣州納米電子束曝光廠商 2025-09-17

- 等離子體晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 東莞臨時晶圓鍵合加工工廠 2025-09-17

- 貴州晶圓鍵合價錢 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 北京光掩模電子束曝光多少錢 2025-09-17

- 遼寧精密晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 福建表面活化晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 徐州點膠數控系統廠家 2025-09-17

- 江蘇外焊自恢復保險絲用途 2025-09-17

- 虹口區智能電子產品銷售銷售價格 2025-09-17

- 張家港常規LED產品及部件電話多少 2025-09-17

- 云南整流晶閘管移相調壓模塊廠家 2025-09-17

- 新疆ENS58A10-00-XDPGGR020絕對值編碼器供應商 2025-09-17

- 上海0805球頭紅外接收管壽命 2025-09-17

- kroeplin數字卡規 2025-09-17

- 江西強力磁鋼釹鐵硼精加工 2025-09-17

- 云南新能源電子元器件鍍金加工 2025-09-17