北京光波導電子束曝光外協

在量子材料如拓撲絕緣體Bi?Te?研究中,電子束曝光實現原子級準確電極定位。通過雙層PMMA/MMA抗蝕劑堆疊工藝,結合電子束誘導沉積(EBID)技術,直接構建<100納米間距量子點接觸電極。關鍵技術包括采用50kV高電壓減少背散射損傷和-30°C低溫樣品臺抑制熱漂移。電子束曝光保障了量子點結構的穩定性,為新型電子器件提供精確制造平臺。電子束曝光在納米光子器件(如等離子體諧振腔和光子晶體)中展現優勢,實現±3納米尺寸公差。定制化加工金納米棒陣列(共振波長控制精度<1.5%)及硅基光子晶體微腔(Q值>10?)時,其非平面基底直寫能力突出。針對曲面微環諧振器,電子束曝光無縫集成光柵耦合器結構。通過高精度劑量調制和抗蝕劑匹配,確保光學響應誤差降低。電子束曝光利用非光學直寫原理突破光學衍射極限,實現納米級精度加工和復雜圖形直寫。北京光波導電子束曝光外協

圍繞電子束曝光在第三代半導體功率器件柵極結構制備中的應用,科研團隊開展了專項研究。功率器件的柵極尺寸與形狀對其開關性能影響明顯,團隊通過電子束曝光制備不同線寬的柵極圖形,研究尺寸變化對器件閾值電壓與導通電阻的影響。利用電學測試平臺,對比不同柵極結構的器件性能,優化出適合高壓應用的柵極尺寸參數。這些研究成果已應用于省級重點科研項目中,為高性能功率器件的研發提供了關鍵技術支撐。科研人員研究了電子束曝光過程中的電荷積累效應及其應對措施。絕緣性較強的半導體材料在電子束照射下容易積累電荷,導致圖形偏移或畸變,團隊通過在曝光區域附近設置導電輔助層與接地結構,加速電荷消散。浙江T型柵電子束曝光技術電子束曝光為神經形態芯片提供高密度、低功耗納米憶阻單元陣列。

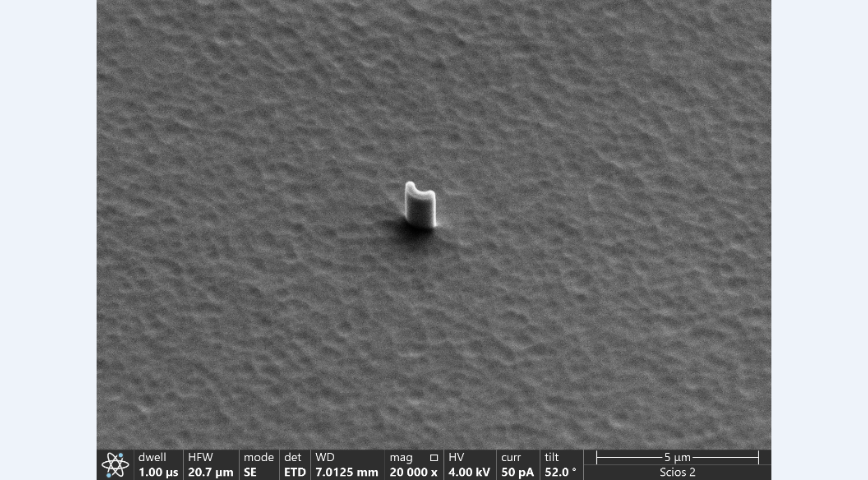

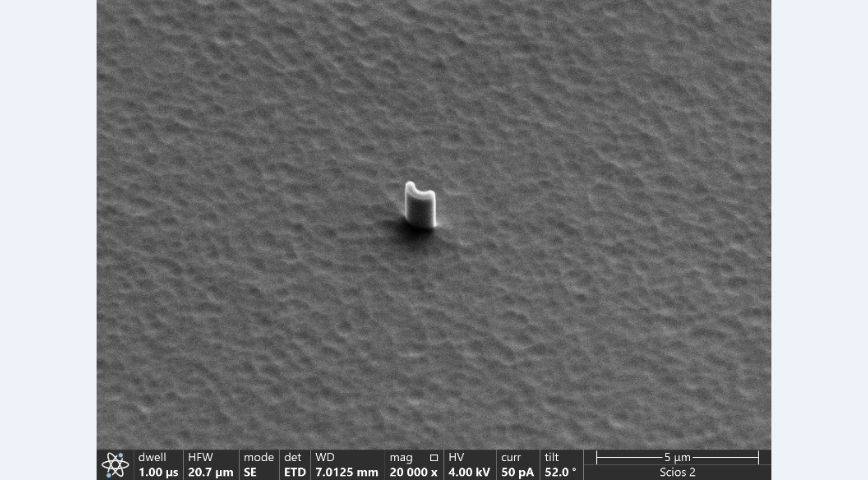

電子束曝光中的新型抗蝕劑如金屬氧化物(氧化鉿)正面臨性能挑戰。其高刻蝕選擇比(硅:100:1)但靈敏度為10mC/cm2。研究通過鈰摻雜和預曝光烘烤(180°C/2min)提升氧化鉿膠靈敏度至1mC/cm2,圖形陡直度達89°±1。在5納米節點FinFET柵極制作中,電子束曝光應用這類抗蝕劑減少刻蝕工序,平衡靈敏度和精度需求。操作電子束曝光時,基底導電處理是關鍵步驟:絕緣樣品需旋涂50nm導電聚合物(如ESPACER300Z)以防電荷累積。熱漂移控制通過±0.1℃恒溫系統和低溫樣品臺實現。大尺寸拼接采用激光定位反饋策略,如100μm區域分9次曝光(重疊10μm),將套刻誤差從120nm降至35nm。優化參數包括劑量分區和掃描順序設置。

電子束曝光技術通過高能電子束直接轟擊電敏抗蝕劑,基于電子與材料相互作用的非光學原理引發分子鏈斷裂或交聯反應。在真空環境中利用電磁透鏡聚焦束斑至納米級,配合精密掃描控制系統實現亞5納米精度圖案直寫。突破傳統光學的衍射極限限制,該過程涉及加速電壓優化(如100kV減少背散射)和顯影工藝參數控制,成為納米器件研發的主要制造手段,適用于基礎研究和工業原型開發。在半導體產業鏈中,電子束曝光作為關鍵工藝應用于光罩制造和第三代半導體器件加工。它承擔極紫外光刻(EUV)掩模版的精密制作與缺陷修復任務,確保10納米級圖形完整性;同時為氮化鎵等異質結器件加工原子級平整刻蝕模板。通過優化束流駐留時間和劑量調制,電子束曝光解決邊緣控制難題(如溝槽側壁<0.5°偏差),提升高頻器件的電子遷移率和性能可靠性。電子束曝光實現特定頻段聲波調控的低頻降噪超材料設計制造。

電子束曝光在量子計算領域實現離子阱精密制造突破。氧化鋁基板表面形成共面波導微波饋電網絡,微波場操控精度達μK量級。三明治電極結構配合雙光子聚合抗蝕劑,使三維勢阱定位誤差<10nm。在40Ca?離子操控實驗中,量子門保真度達99.995%,單比特操作速度提升至1μs。模塊化阱陣列為大規模量子計算機提供可擴展物理載體,支持1024比特協同操控。電子束曝光推動仿生視覺芯片突破生物極限。在柔性基底構建對數響應感光陣列,動態范圍擴展至160dB,支持10?3lux至10?lux照度無失真成像。神經形態脈沖編碼電路模仿視網膜神經節細胞,信息壓縮率超1000:1。在自動駕駛場景測試中,該芯片在120km/h時速下識別距離達300米,較傳統CMOS傳感器響應速度提升10倍,動態模糊消除率99.2%。電子束曝光與電鏡聯用實現納米器件的原位加工、表征一體化平臺。浙江光掩模電子束曝光加工

電子束曝光為人工光合系統提供光催化微腔一體化制造。北京光波導電子束曝光外協

在電子束曝光的三維結構制備研究中,科研團隊探索了灰度曝光技術的應用。灰度曝光通過控制不同區域的電子束劑量,可在抗蝕劑中形成連續變化的高度分布,進而通過刻蝕得到三維微結構。團隊利用該技術在氮化物半導體表面制備了具有漸變折射率的光波導結構,測試結果顯示這種結構能有效降低光傳輸損耗。這項技術突破拓展了電子束曝光在復雜三維器件制備中的應用,為集成光學器件的研發提供了新的工藝選擇。針對電子束曝光在第三代半導體中試中的成本控制問題,科研團隊進行了有益探索。北京光波導電子束曝光外協

- 湖北納米電子束曝光工藝 2025-09-17

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 吉林玻璃焊料晶圓鍵合加工平臺 2025-09-17

- 上海光柵電子束曝光工藝 2025-09-17

- 江蘇低溫晶圓鍵合技術 2025-09-17

- 廣州納米電子束曝光廠商 2025-09-17

- 等離子體晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 東莞臨時晶圓鍵合加工工廠 2025-09-17

- 貴州晶圓鍵合價錢 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 遼寧連續激光器IntegratedOptics 2025-09-17

- 浙江總線伺服驅動器代理商 2025-09-17

- 徐州點膠數控系統廠家 2025-09-17

- 江蘇外焊自恢復保險絲用途 2025-09-17

- 虹口區智能電子產品銷售銷售價格 2025-09-17

- 張家港常規LED產品及部件電話多少 2025-09-17

- 云南整流晶閘管移相調壓模塊廠家 2025-09-17

- 湖北納米電子束曝光工藝 2025-09-17

- 新疆ENS58A10-00-XDPGGR020絕對值編碼器供應商 2025-09-17

- 上海0805球頭紅外接收管壽命 2025-09-17