高溫晶圓鍵合工藝

晶圓鍵合開創液體活檢醫療。循環腫瘤細胞分選芯片捕獲率99.8%,肺病檢出早于CT影像36個月。微流控芯片集成PCR擴增與基因測序,30分鐘完成EGFR突變分析。強生臨床數據顯示:藥物療效預測準確率95%,患者生存期延長19個月。防污染涂層避免假陽性,推動預防關口前移。晶圓鍵合重塑微型衛星推進系統。陶瓷-金屬梯度鍵合耐受2500K高溫,比沖達320秒。脈沖等離子推力器實現軌道維持精度±50米,立方星壽命延長至10年。火星采樣返回任務中完成軌道修正180次,推進劑用量節省40%。模塊化設計支持在軌燃料加注,構建衛星星座自主管理生態。晶圓鍵合實現POCT設備的多功能微流控芯片全集成方案。高溫晶圓鍵合工藝

該研究所在晶圓鍵合與外延生長的協同工藝上進行探索,分析兩種工藝的先后順序對材料性能的影響。團隊對比了先鍵合后外延與先外延后鍵合兩種方案,通過材料表征平臺分析外延層的晶體質量與界面特性。實驗發現,在特定第三代半導體材料的制備中,先鍵合后外延的方式能更好地控制外延層的缺陷密度,而先外延后鍵合則在工藝靈活性上更具優勢。這些發現為根據不同器件需求選擇合適的工藝路線提供了依據,相關數據已應用于多個科研項目中,提升了半導體材料制備的工藝優化效率。上海玻璃焊料晶圓鍵合加工廠商晶圓鍵合保障量子密鑰分發芯片的物理不可克隆性與穩定成碼。

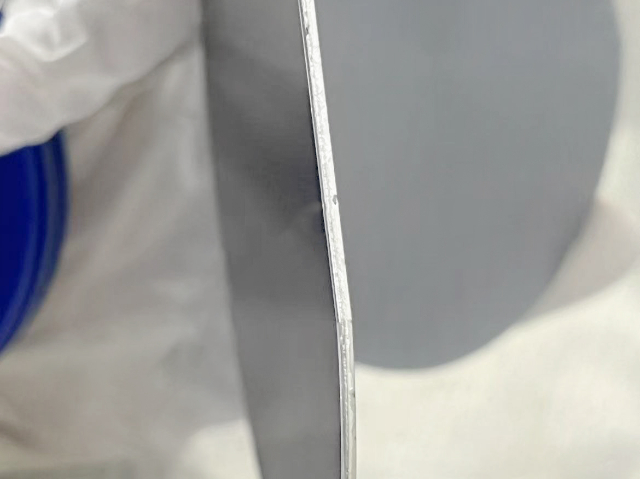

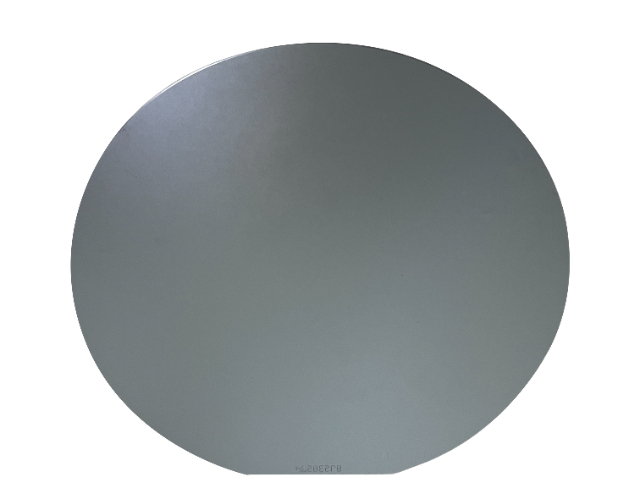

廣東省科學院半導體研究所依托其材料外延與微納加工平臺,在晶圓鍵合技術研究中持續探索。針對第三代氮化物半導體材料的特性,科研團隊著重分析不同鍵合溫度對 2-6 英寸晶圓界面結合強度的影響。通過調節壓力參數與表面預處理方式,觀察鍵合界面的微觀結構變化,目前已在中試規模下實現較為穩定的鍵合效果。研究所利用設備總值逾億元的科研平臺,結合材料分析儀器,對鍵合后的晶圓進行界面應力測試,為優化工藝提供數據支持。在省級重點項目支持下,團隊正嘗試將該技術與外延生長工藝結合,探索提升半導體器件性能的新路徑,相關研究成果已為后續應用奠定基礎。

熱電制冷晶圓鍵合實現控溫精度突破。鉍碲-銅界面冶金結合使接觸電阻趨近理論極限,溫度調節速度提升至100℃/s。激光雷達溫控單元在-40℃~125℃保持±0.01℃穩定性,測距精度達毫米級。新能源汽車實測顯示,電池組溫差控制<1℃,續航里程提升15%。模塊化拼裝支持100W/cm2熱流密度管理。自補償結構延長使用壽命至10年。腦機接口晶圓鍵合實現植入。聚四氟乙烯-鉑金生物相容鍵合形成微電極陣列,阻抗穩定性十年變化<5%。神經生長因子緩釋層促進組織整合,信號衰減率較傳統電極降低80%。漸凍癥患者臨床實驗顯示,意念打字速度達每分鐘40字符,準確率98%。核殼結構封裝抵御腦脊液侵蝕,為帕金森病提供載體。晶圓鍵合為超構光學系統提供多材料寬帶集成方案。

6G太赫茲通信晶圓鍵合實現天線集成。液晶聚合物-硅熱鍵合構建相控陣單元,相位調控精度達±1.5°。可重構智能超表面實現120°波束掃描,頻譜效率提升5倍。空地通信測試表明,0.3THz頻段傳輸距離突破10公里,時延<1ms。自修復結構適應衛星在軌熱變形,支持星間激光-太赫茲融合通信。晶圓鍵合開創微型核能安全架構。金剛石-鋯合金密封鍵合形成多級輻射屏障,泄漏率<10??Ci/年。心臟起搏器應用中,10年持續供電免除手術更換。深海探測器"海斗二號"依托該電源下潛至11000米,續航能力提升至60天。同位素燃料封裝密度提升至5W/cm3,為極地科考站提供全地形能源。晶圓鍵合助力拓撲量子材料異質結構建與性能優化。福建陽極晶圓鍵合外協

晶圓鍵合解決核能微型化應用的安全防護難題。高溫晶圓鍵合工藝

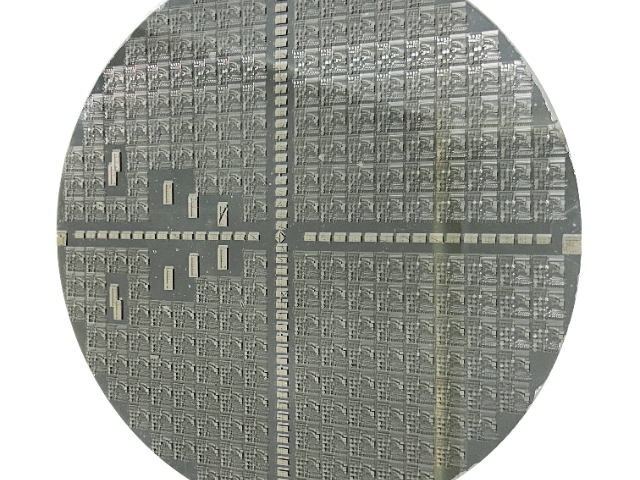

科研團隊在晶圓鍵合的界面表征技術上不斷完善,利用材料分析平臺的高分辨率儀器,深入研究鍵合界面的微觀結構與化學狀態。通過 X 射線光電子能譜分析,可識別界面處的元素組成與化學鍵類型,為理解鍵合機制提供依據;而透射電子顯微鏡則能觀察到納米級別的界面缺陷,幫助團隊針對性地優化工藝。在對深紫外發光二極管鍵合界面的研究中,這些表征技術揭示了界面態對器件光電性能的影響規律,為進一步提升器件質量提供了精細的改進方向,體現了全鏈條科研平臺在技術研發中的支撐作用。

高溫晶圓鍵合工藝

- 重慶晶圓級晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 吉林玻璃焊料晶圓鍵合加工平臺 2025-09-17

- 廣州納米電子束曝光廠商 2025-09-17

- 等離子體晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 東莞臨時晶圓鍵合加工工廠 2025-09-17

- 貴州晶圓鍵合價錢 2025-09-17

- 天津納米電子束曝光價錢 2025-09-17

- 北京光掩模電子束曝光多少錢 2025-09-17

- 遼寧精密晶圓鍵合服務價格 2025-09-17

- 福建表面活化晶圓鍵合外協 2025-09-17

- 遼寧連續激光器IntegratedOptics 2025-09-17

- 浙江總線伺服驅動器代理商 2025-09-17

- 徐州點膠數控系統廠家 2025-09-17

- 江蘇外焊自恢復保險絲用途 2025-09-17

- 虹口區智能電子產品銷售銷售價格 2025-09-17

- 張家港常規LED產品及部件電話多少 2025-09-17

- 云南整流晶閘管移相調壓模塊廠家 2025-09-17

- 新疆ENS58A10-00-XDPGGR020絕對值編碼器供應商 2025-09-17

- 上海0805球頭紅外接收管壽命 2025-09-17

- 貴州紅外測溫窗口直銷 2025-09-17