有哪些財稅風險管控培訓誠信合作

企業在實施股權激勵計劃時,將面臨個人所得稅、企業所得稅等多重稅務問題。威海格局財稅風險管控培訓深入解讀股權激勵相關稅務政策與實務操作,涵蓋股權獎勵等多種激勵模式的稅務處理規則,以及股權激勵方案的設計要點與納稅申報關鍵事項。通過真實案例解析,助力企業優化股權激勵架構,有效控制稅務成本,規避潛在稅務風險。官方機構補助作為企業重要收入來源之一,其財稅處理存在諸多差異點。威海格局財稅風險管控培訓系統講解補助的類型劃分、會計核算準則與稅務處理規范,指導企業規范完成補助的財務核算與稅務申報工作。同時著重提示企業關注補助資金使用的合規性要求,防范因不當使用補助資金而產生的法律風險。威海格局財稅風險管控培訓,用案例講透發票管理要點,杜絕發票風險。有哪些財稅風險管控培訓誠信合作

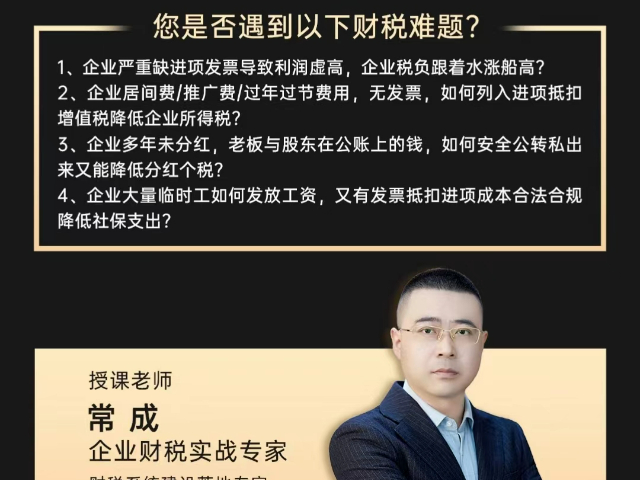

財稅風險管控培訓

正確適用稅收優惠是企業降低稅負的重要途徑,但實踐中存在兩種極端:一是政策利用不足,二是濫用優惠政策。我們對威海企業的調研顯示,高技術產業中有27%未能足額享受研發費用加計扣除,而有些企業則因條件不符卻強行適用優惠被追繳稅款。稅收優惠管理的關鍵在于:準確理解政策要件,如科技型中小企業的認定標準、安置殘疾人就業的工資加計扣除條件等;完善證據鏈條,如研發項目的立項報告、費用歸集表等文檔準備;規范申報流程,確保各環節符合備案或核準要求。我們開發的"稅收優惠智能匹配系統",可以通過企業基本信息自動篩選適用的優惠政策,并生成申報指引。例如,某智能制造企業通過該系統發現可以同時享受高技術產業稅率優惠和研發費用加計扣除,年節稅達120萬元。培訓還將解讀威海地方性稅收優惠,如海洋新興產業稅收扶持政策等,幫助企業比較大化合法收益。財稅風險管控培訓咨詢報價參加威海格局財稅培訓,了解關聯企業資金拆借稅務要點,規范拆借,避免風險。

稅收優惠政策是把"雙刃劍",享受優惠的同時伴隨重大合規風險。研發費用加計扣除管理要建立"項目-費用-成果"的完整證據鏈,包括:科技部門立項文件、研發人員工時記錄、研發設備使用臺賬等。某高技術企業因研發費用歸集缺乏項目支撐材料,被取消三年加計扣除資格,損失稅收利益逾2000萬元。高技術企業資質維護要建立指標監測體系,重點關注研發費用占比、科技人員占比、高新技術收入占比等關鍵指標的持續達標情況。區域性稅收優惠享受要滿足實質性運營要求,如海南自貿港企業需建立完整的當地經營架構和人員配置。建議企業建立稅收優惠動態管理臺賬,實施"申請-備案-留存-備查"全流程文檔管理,對重大稅收優惠事項實施雙人復核機制。同時要密切關注政策變化,如集成電路產業稅收優惠在2023年發生重大調整,企業需要及時進行適應性評估和策略調整。

發票作為企業財務收支的法定憑證,是財稅風險管控的重要環節。企業在發票開具環節,必須嚴格按照實際經營業務如實開具,不得虛開發票。虛開發票行為不僅包括無實際業務的開票,還涵蓋開具與實際經營業務不符的發票,如變更商品名稱、虛增開票金額等。一旦被稅務機關認定為虛開發票,企業將面臨高額罰款,相關責任人也可能被追究刑事責任。在發票取得方面,企業應嚴格審核發票的真實性和合規性。收到發票時,要仔細核對發票抬頭、稅號、商品名稱、金額等信息,確保與實際業務一致,同時通過稅務機關的官方渠道驗證發票真偽。部分企業因取得虛開的增值稅發票用于抵扣,不僅需補繳稅款和滯納金,還會影響企業的納稅信用評級。此外,對于發票的保管,企業要建立完善的發票管理制度,妥善保存發票存根聯、記賬聯等,保存期限不得少于 5 年,避免因發票丟失引發稅務風險。企業還應加強對員工的發票知識培訓,規范發票報銷流程,明確發票報銷要求,從源頭上防范發票管理風險。威海格局財稅培訓,講解補助財稅處理,助企業規范管理,防范風險。

財務報表是企業經營狀況的"體檢報告",本模塊致力于培養學員穿透數字看本質的能力。課程從資產負債表、利潤表、現金流量表的三維聯動分析入手,揭示常見的財務舞弊手法與異常信號。通過還原某擬上市公司因收入確認不當被否的典型案例,深入講解新收入準則(CAS14)下完工百分比法、時點法等關鍵要點的實務判斷標準。創立"財務風險雷達圖"分析工具,從盈利能力、償債能力、運營效率等六個維度建立企業財務健康度評估體系。重點培訓學員識別虛增收入、隱藏負債、成本結轉異常等12類高風險事項的偵查技巧,配套提供《財務異常指標對照手冊》和《財務盡調工作底稿模板》。通過上市公司財務造假案例的沙盤推演,使學員獲得防范財務風險的一手經驗,提升對企業財務質量的整體把控能力。威海格局財稅培訓,深入解讀關聯交易稅務處理,助企業遠離關聯交易風險。財稅風險管控培訓咨詢報價

威海格局財稅風險管控培訓,剖析行業財稅特點,提供針對性風控方案。有哪些財稅風險管控培訓誠信合作

企業資產在購置、折舊、處置環節的會計處理與稅務規定存在差異,若未能準確調整,易引發申報錯誤。例如,某企業購入價值 600 萬元的生產設備,會計上按 5 年直線法計提折舊,而稅法允許一次性計入當期成本費用,因未在匯算清繳時作納稅調減,導致多繳企業所得稅 120 萬元。固定資產折舊方面,需關注稅法規定的比較低折舊年限(如房屋建筑物 20 年、機器設備 10 年),對加速折舊政策的適用需留存備查資料;無形資產攤銷則需區分使用壽命有限與無限,稅務上不得攤銷的商譽若誤作費用扣除,將面臨納稅調整。資產處置時,無論是出售、報廢還是捐贈,均需按稅法規定確認應稅收入或損失,例如企業捐贈非貨幣性資產,需按公允價值視同銷售,同時公益性捐贈超過年度利潤總額 12% 的部分不得稅前扣除。財務部門應建立資產臺賬,詳細記錄原值、折舊 / 攤銷、計稅基礎等信息,在年度匯算清繳時編制《稅會差異調整表》,確保申報數據準確無誤。有哪些財稅風險管控培訓誠信合作

- 文登區用工風險培訓平臺 2025-09-17

- 山東企業管理培訓建議 2025-09-17

- 靠譜的企業管理培訓創新 2025-09-17

- 山東認可企業管理培訓 2025-09-17

- 什么是企業管理培訓建議 2025-09-17

- 山東定制企業管理培訓哪些優勢 2025-09-17

- 山東興趣企業管理培訓規劃 2025-09-17

- 成人財稅風險管控培訓銷售價格 2025-09-17

- 比較好的威海格局國學銷售 2025-09-17

- 環翠區成人威海格局國學 2025-09-17

- 揭陽藝術生高三補習藝術生文化課 2025-09-17

- 淄博四中藝考美術特長班 2025-09-17

- 楊浦區企業管理咨詢服務 2025-09-17

- 晉中幼兒數字化音樂教育 2025-09-17

- 智能網頁設計類型 2025-09-17

- 2025專升本考試科目 2025-09-17

- 新市區Urban爵士舞培訓近期有活動嗎 2025-09-17

- 山東FANUC工業機器人培訓課程 2025-09-17

- 芬蘭高中國際班怎么樣 2025-09-17

- 齊悅國際附近速寫美術繪畫班 2025-09-17