南充不銹鋼真空淬火目的

航空航天零件對材料性能的要求極為苛刻,需具備強度高的、高韌性、抗疲勞和耐腐蝕等特性。真空淬火通過精確控制加熱和冷卻過程,可滿足這些高性能需求。例如,在航空發動機葉片的制造中,真空淬火可確保鎳基高溫合金在高溫下保持優異的蠕變強度和抗熱疲勞性能;在航天器結構件的處理中,真空淬火可減少焊接接頭的殘余應力,提升結構的可靠性。此外,真空淬火還可用于鈦合金、鋁合金等輕質材料的熱處理,通過優化組織結構,實現輕量化與高性能的平衡。以鈦合金為例,真空淬火可消除β相變點以下的α相,促進細小α相的均勻析出,從而提升材料的強度和斷裂韌性,滿足航空航天領域對材料綜合性能的嚴苛要求。真空淬火通過真空環境減少氧化和雜質污染的風險。南充不銹鋼真空淬火目的

真空淬火技術的起源可追溯至20世紀中期,隨著航空航天工業對高性能材料的需求增長,傳統淬火工藝因氧化、脫碳等問題難以滿足要求,真空熱處理技術應運而生。早期真空淬火設備結構簡單,主要依賴擴散泵實現真空度,加熱方式以電阻加熱為主,冷卻介質多為靜態氣體或油。20世紀70年代后,隨著真空泵技術、計算機控制技術和材料科學的進步,真空淬火爐逐步向高真空度、高精度控溫、動態冷卻方向發展。例如,現代真空爐普遍采用分子泵或復合泵系統,可將真空度提升至10??Pa以下;加熱元件從電阻帶升級為石墨加熱器或感應加熱,溫度均勻性控制在±3℃以內;冷卻系統引入高壓氣體淬火技術,通過調節氣體壓力實現從油淬到水淬的冷卻效果。此外,真空滲碳、真空離子滲氮等復合工藝的出現,進一步拓展了真空淬火的應用范圍,使其成為現代先進制造領域的關鍵技術之一。杭州金屬件真空淬火公司真空淬火可有效防止金屬材料在加熱過程中氧化和脫碳。

隨著工業4.0和智能制造的發展,真空淬火工藝正逐步向智能化、自動化方向演進。現代真空爐已集成傳感器、PLC和工業計算機,實現溫度、真空度、氣體壓力等參數的實時監測和自動調節。例如,通過紅外測溫儀和熱電偶的雙重監測,可精確控制加熱溫度;通過質量流量計和壓力傳感器,可動態調節氣體壓力和流速,實現冷卻特性的優化。此外,人工智能和大數據技術的應用,使真空淬火工藝可基于歷史數據和模型預測,自動生成較優工藝參數,減少人工干預和試錯成本。未來,真空淬火設備將進一步融合物聯網技術,實現遠程監控和故障診斷,提升生產效率和設備利用率。智能化控制技術的發展,將推動真空淬火工藝向更高精度、更高效率和更高可靠性的方向邁進。

真空淬火的質量控制需建立嚴格的標準化體系。首先,工藝參數需符合國際標準,例如AMS 2759/1對真空淬火的真空度、加熱速度、冷卻介質純度等作出明確規定,確保不同廠家間的工藝可重復性。其次,過程監控是關鍵,現代真空爐普遍配備多參數記錄儀,可追溯溫度、壓力、真空度等數據,例如北京華翔電爐的設備可存儲10年以上的工藝記錄,滿足航空、汽車等行業的審核要求。在檢測環節,需采用金相分析、硬度測試、殘余應力測定等手段綜合評估質量,例如模具鋼經真空處理后,需檢測馬氏體級別、碳化物分布及表面殘余應力,確保符合設計要求。此外,人員培訓亦是標準化的一部分,操作人員需通過專業認證,掌握真空泵操作、工藝參數調整及應急處理等技能,例如德國FVA培訓體系要求操作員每年完成40學時的繼續教育,以適應新技術發展。真空淬火處理過程中溫度控制精度高,工藝重復性好。

真空淬火工藝涉及高溫、高壓和易燃氣體,需嚴格遵守安全操作規程。首先,設備運行前需檢查真空系統、加熱系統和冷卻系統的密封性,防止氣體泄漏或真空失效;其次,操作人員需佩戴防護裝備(如隔熱手套、護目鏡),避免高溫燙傷或氣體沖擊;再次,冷卻氣體(如氮氣、氬氣)需儲存于專門用于氣瓶,并遠離火源和熱源;之后,廢油、廢氣需按環保要求處理,避免污染環境。例如,真空油淬后的廢油需通過過濾或再生處理后回收利用,減少資源浪費;氣體淬火產生的廢氣需經凈化裝置處理后排放,確保符合環保標準。此外,設備維護需定期進行,如清理爐內積碳、更換密封件等,以保障設備長期穩定運行。真空淬火可提高金屬材料在復雜應力條件下的服役壽命。內江高速鋼真空淬火

真空淬火適用于對尺寸精度和表面質量要求高的零件。南充不銹鋼真空淬火目的

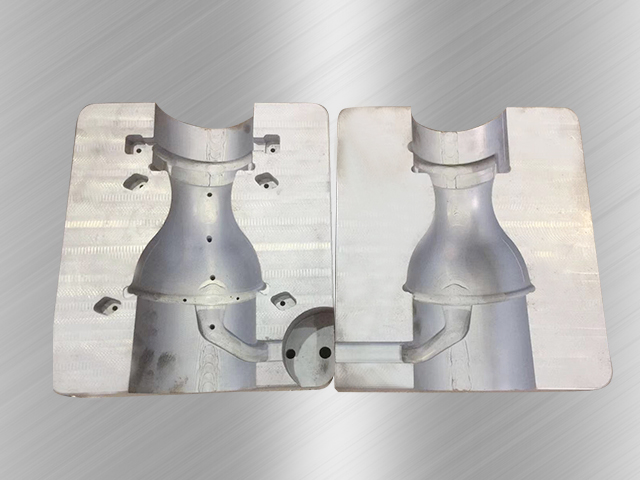

模具制造對材料硬度、耐磨性及尺寸穩定性要求極高,真空淬火成為提升模具性能的關鍵工藝。在冷作模具鋼(如Cr12MoV)淬火中,真空環境可抑制碳化物偏析,促進細小馬氏體組織形成,使模具硬度提升至58-62HRC,同時保持較高的抗崩刃能力。在熱作模具鋼(如H13)淬火中,真空淬火可避免表面氧化,減少模具與熔融金屬的粘附,延長使用壽命。此外,真空淬火后的模具無需酸洗除銹,可直接進行拋光處理,縮短了生產周期。對于精密塑料模具,真空淬火可確保模具型腔尺寸精度達到±0.005mm,滿足光學級塑料制品的成型要求。南充不銹鋼真空淬火目的

- 成都鍛件固溶時效處理多少錢 2025-09-17

- 上海高速鋼真空淬火要求 2025-09-17

- 零件真空淬火加工廠 2025-09-17

- 杭州真空高頻淬火要求 2025-09-17

- 內江鋼件氮化處理技術 2025-09-17

- 北京零件真空淬火方案 2025-09-17

- 自貢鐵件真空淬火怎么做 2025-09-17

- 德陽440c氮化處理作用 2025-09-17

- 南充固溶時效處理在線咨詢 2025-09-17

- 蘇州錳鋼真空淬火哪家好 2025-09-17

- 安徽微型超聲波端子機服務熱線 2025-09-17

- 浙江二手井式滲碳爐性能 2025-09-17

- 浙江立式研磨機哪里好 2025-09-17

- 福建冷庫工廠 2025-09-17

- 余杭區直流變頻冷暖水機誠信合作 2025-09-17

- 常州ERP智能倉儲系統哪家好 2025-09-17

- 寧波平面貼標機一般多少錢 2025-09-17

- 鄭州大功率熱風機報價 2025-09-17

- 湖北全自動行走減速機 2025-09-17

- 南京鍍鎳表面處理鍍鎳服務 2025-09-17