大顆粒積木DIY搭建

從積木到編程,樂趣的共通內核在于游戲與創造的融合:積木是可觸摸的想象力畫布,編程則是動態的邏輯魔法棒。前者讓孩子在三維空間中驗證物理世界的規則,后者則引導他們在數字維度編織行為的因果;積木倒塌時的笑聲與程序調試成功時的歡呼,同樣源于人類本真的沖動——用自己的雙手,讓思想落地為現實。而當兩者結合時(如用積木搭建機器人骨架,再編程賦予其行動邏輯),幼兒的樂趣便升維為一種“跨界創造”的狂喜:他們既是建筑師,又是魔法師,在虛實交織的樂園里,用木塊與代碼共同書寫著屬于自己的創世記。

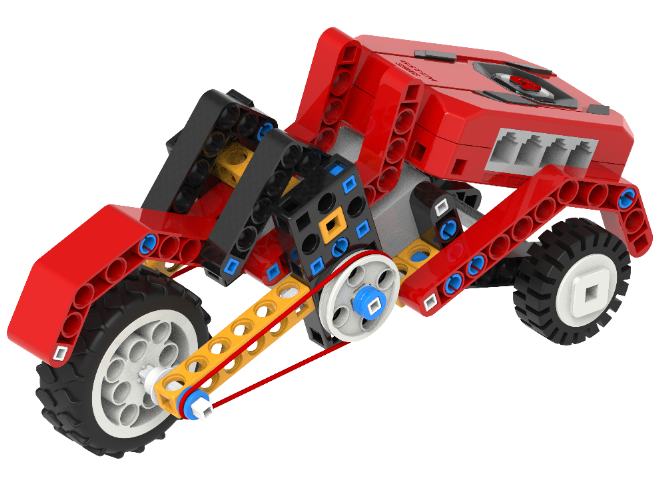

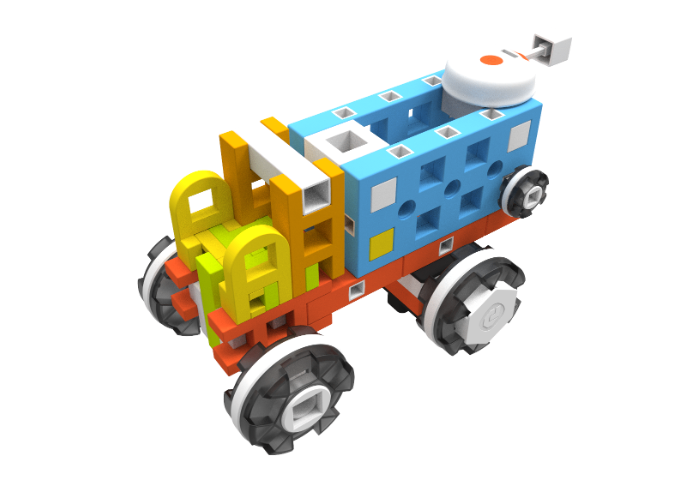

手機藍牙遙控APP操控??GC-100系列積木機器人??,實現前進、轉向等基礎指令,增強低齡學員交互趣味性。大顆粒積木DIY搭建

積木編程課的創意拓展環節賦予課程靈魂。孩子為燈籠添加彩色透光積木外殼,觀察光線色彩的變化;能力強的孩子用“循環卡”實現三次閃爍,或用蜂鳴器創作獨特音效。再通過角色扮演——如“迷路小熊”觸碰燈籠觸發聲光指引——讓孩子親眼見證編程如何解決實際問題,成就感油然而生。過程中,教師需靈活分層:對5歲孩子引入“紅外感應障礙自動亮燈”的條件判斷,而對3歲幼兒則簡化為按鈕開關,確保每個孩子都能在“近發展區”獲得突破。大顆粒積木DIY搭建學員積木作品“災區生命探測機器人”亮相國際科創展,??紅外傳感積木模塊??實現定位。

積木編程將抽象科學定律轉化為指尖可驗證的具象現象。例如,用齒輪傳動裝置驅動小車時,大齒輪帶動小齒輪加速的直觀現象,讓孩子理解扭矩與轉速的反比關系;為巡線機器人配置光敏傳感器,通過調節閾值讓機器人在黑白線上精細行走,實則是光電轉換原理的實踐課。更深刻的是,當孩子用延時卡控制風扇停轉時間,或用循環卡讓燈籠閃爍三次,他們已在操作中觸碰了時間計量與周期運動的物理本質,而這一切無需公式推導,皆在“試錯-觀察-修正”的游戲中完成。

進入編程階段,教師需將代碼邏輯具象化為可操作的指令卡片。例如讓孩子用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→亮燈→播放音樂→等待5秒→熄燈”的序列,通過拖拽卡片的動作,直觀感受“順序執行”不可顛倒的因果關系。當孩子發現燈籠未按預期亮起時,正是教學黃金時機:鼓勵小組合作排查電池方向、卡片順序或傳感器接觸問題,在調試中理解“輸入(觸發)-處理(程序)-輸出(響應)”的完整鏈條,此時教師可追問“如果希望燈籠天黑自動亮,該換什么傳感器?”,為后續課程埋下伏筆。抗挫力培養??:積木塔倒塌后教師引導“失敗=學習機會”,學生重試3次成功率提升60%。

小學低年級(6-9歲)重點轉向邏輯思維的系統構建。學生通過Scratch等圖形化工具學習編程三大結構:順序執行(指令鏈條)、循環控制(重復動作)、條件判斷(如“碰到邊緣反彈”),并開始結合硬件(如WeDo機器人)實現基礎軟硬件聯動。例如用循環積木編程讓機器人沿黑線巡跡,在實踐中理解傳感器反饋與程序響應的關系,同步培養問題分解能力和調試耐心。小學高年級至初中(10-15歲)深化算法設計與跨學科整合。教學強調變量、函數、事件響應等高級概念的應用,例如用Scratch克隆體制作彈幕游戲,或通過Micro:bit傳感器積木采集環境數據驅動LED陣列。此階段突出項目制學習(PBL),如設計“智能澆花系統”需綜合濕度傳感(科學)、條件判斷(編程)、機械結構(工程),并逐步引入Python文本編程作為過渡,為算法競賽或硬件創新項目打下基礎。舊手機改造積木智能花盆??項目,電子垃圾再生率提升50%,入選青少年環保創新展。中齡段積木系列編程課程

團隊搭建“未來城市”沙盤需分工協作,培養??跨學科問題解決力??。大顆粒積木DIY搭建

積木編程(如Scratch、Blockly等)與傳統文本編程(如Python、C++等)在教學目標和入門方式上存在***差異。從長期學習效果來看,積木編程在認知發展、學習動機、跨學科整合等方面展現出獨特優勢,具體分析如下:一、認知發展——降低門檻與夯實思維基礎。二、能力培養——綜合素養的長期沉淀。三、學習動機——維持興趣與平滑進階。四、跨學科整合——真實場景的知識遷移。六、教學啟示——優化長期學習路徑。積木編程不是傳統編程的替代品,而是認知發展路徑上的關鍵起點。它在長期學習中為培養系統性思維、跨學科整合能力及創新意識奠定基礎。隨著教育實踐深化,其“思維腳手架”的價值將日益凸顯。大顆粒積木DIY搭建

- ChatGPT編程啟蒙 2025-09-17

- 比較好的創客實驗室內容 2025-09-17

- 機器人基地 2025-09-17

- 放心選人工智能哪些優勢 2025-09-17

- 上海比較好的編程教育線下培訓 2025-09-17

- 創客實驗室產品介紹 2025-09-17

- 江蘇全年齡段編程教育排行榜 2025-09-17

- 少兒人工智能培訓學校 2025-09-16

- 比較好的創客實驗室誠信合作 2025-09-16

- 0基礎學習積木啟蒙編程 2025-09-16

- 皇家國際教育出國留學院校學費咨詢一站式服務 2025-09-17

- 圣卡羅鋼琴銷售多少錢 2025-09-17

- 自動演奏鋼琴銷售租賃 2025-09-17

- 四川安川機器人培訓公司電話 2025-09-17

- 湖北專業的報名機構北京大學-倫敦大學學院MBA怎么收費 2025-09-17

- 蘇州去芬蘭留學咨詢機構 2025-09-17

- 四川靠譜的報名機構北京大學-倫敦大學學院MBA價格多少 2025-09-17

- 鹽城綜合素養哪家好 2025-09-17

- 歐陽路街道附近私立國際幼兒園在哪里 2025-09-17

- 文登區用工風險培訓平臺 2025-09-17