快速檢測顯微鏡直銷

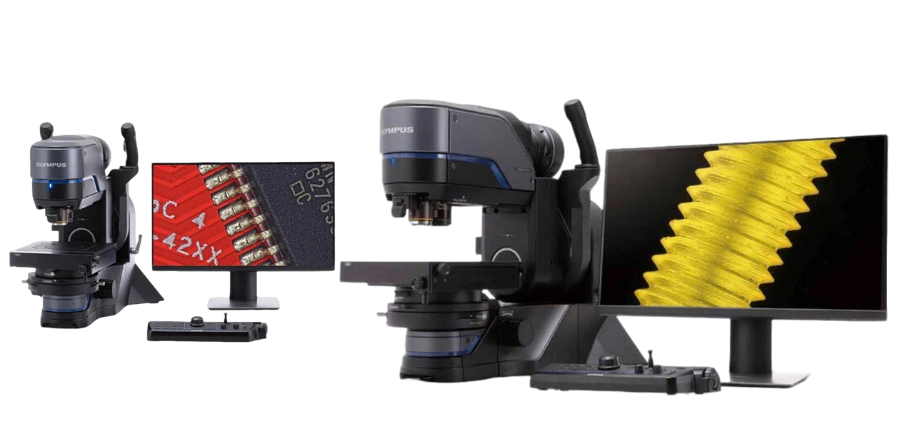

工業顯微鏡與生物顯微鏡雖同源,卻因應用場景分化出本質差異。設計截然不同:生物鏡追求高分辨率觀察活細胞,物鏡NA常>1.4,但結構脆弱,需恒溫恒濕環境;工業鏡則優先考慮“抗造性”,NA適中(0.7-0.95),但機身重達10kg以上,內置減震彈簧應對機床振動。照明系統體現差異:生物鏡用透射光觀察透明樣本,工業鏡多用反射光或環形LED,適應不透明金屬、塑料等工業材料。操作邏輯也迥異——生物鏡強調精細調焦(微米級),適合科研慢節奏;工業鏡配備粗/微調雙系統,支持快速定位,如檢測PCB時10秒內鎖定目標點。樣本處理更顯特色:生物鏡需玻片染色,工業鏡可直接觀察大尺寸工件(如汽車齒輪),載物臺承重達5kg。成本上,旗艦生物鏡超50萬元,但工業鏡因批量采購和耐用設計,性價比更高(20-30萬元主流機型)。關鍵區別在數據輸出:生物鏡側重圖像記錄,工業鏡強制集成測量軟件,自動生成GD&T(幾何尺寸公差)報告。例如,徠卡工業鏡的“Mapix”軟件能比對CAD模型與實測數據,而生物鏡軟件只標注細胞形態。這種分化源于需求本質:生物領域探索未知,工業領域確保已知標準。混淆兩者將導致災難——用生物鏡檢測金屬,可能因振動損毀物鏡;用工業鏡看細胞,則細節丟失。輕巧易攜,支持現場故障診斷,如風電設備葉片損傷快速評估。快速檢測顯微鏡直銷

液氫儲罐的碳纖維微裂紋(>5μm)將導致氫氣滲透,工業顯微鏡提供飛行前安檢。SpaceX星艦采用偏振光干涉顯微技術:雙偏振片消除復合材料反射眩光,氫致裂紋因折射率差異顯影為亮線。其突破在于低溫原位檢測——顯微鏡集成液氮冷卻臺(-253°C),模擬儲罐工作狀態,檢出限達3μm。2024年試飛數據顯示,該系統提前72小時預警了某次發射的儲罐微裂紋,避免災難性發生。主要技術是相位解調算法:從干涉條紋提取裂紋深度信息,誤差<0.5μm。挑戰在于曲面適應性:儲罐直徑5米導致邊緣失焦,設備采用自適應光學(AO)系統,變形鏡實時校正波前畸變。更創新的是氫通量關聯模型:顯微圖像量化裂紋網絡,結合Fick定律計算氫氣滲透率。某次檢測中,系統發現環氧樹脂與纖維界面的納米孔隙,推動材料改性。隨著氫能重卡普及,顯微鏡正開發車載便攜版:重量<2kg,通過5G回傳數據至云端分析。環保價值巨大:每避免1次泄漏,年減氫氣浪費50噸(等效減碳450噸)。未來將集成量子點傳感器,實現氫分子級滲透監測,守護零碳交通的安全底線。山東小型顯微鏡銷售用于材料分析、質量控制和故障診斷,檢測微米級缺陷如焊點裂紋、表面劃痕,提升產品可靠性和生產效率。

超導線圈微損傷導致磁懸浮列車失穩,工業顯微鏡提供毫秒級預警。日本JR東海采用低溫紅外顯微:在-269°C下掃描Nb?Sn線圈,定位10μm級絕緣層裂紋(熱像分辨率50mK)。其創新在于動態載荷模擬:顯微鏡腔室施加50Hz交變磁場,實時觀測裂紋擴展。2024年新干線測試顯示,該技術將線圈故障預警時間提前至失效前72小時,事故率下降90%。主要技術是鎖相熱成像:分離電磁干擾熱信號,提升信噪比20dB。挑戰在于真空環境:設備采用非接觸式測溫,避免破壞超導態。更創新的是量子磁通觀測:通過SQUID傳感器陣列,將顯微圖像與磁通釘扎點關聯。某次診斷中,系統發現繞制應力導致的晶界斷裂,優化了線圈結構。隨著600km/h列車商用,顯微鏡正開發車載嵌入式版:重量<5kg,振動環境下穩定工作。環保價值體現在減少停運:每避免1次故障,年增運力100萬人次(減碳1.2萬噸)。未來將集成量子傳感,探測單個磁通運動,讓超導交通更安全可靠。

風電葉片在10^7次循環后易分層,工業顯微鏡提供疲勞壽命預測。金風科技采用ZeissAxioImager2,通過偏光顯微:掃描玻璃纖維界面,量化微裂紋密度(檢出限0.5μm)。其創新在于載荷譜關聯——顯微圖像結合SCADA數據,建立風速-損傷累積模型。2023年數據顯示,該技術將葉片壽命預測誤差從25%降至8%,年避免更換損失2億元。主要技術是數字圖像相關(DIC):追蹤標記點位移,計算應變場分布。挑戰在于野外環境:設備采用太陽能供電+防沙設計,IP66防護等級。更突破性的是預警系統——當微裂紋密度超閾值,自動觸發維護工單。某案例中,系統發現樹脂固化不足導致的界面弱化,改進了工藝。隨著海上風電發展,顯微鏡正開發鹽霧腐蝕觀測:原位監測纖維-基體界面退化。環保效益巨大:每延長1年壽命,年減碳500噸。未來將集成IoT,構建葉片健康云平臺。這標志著工業顯微鏡從“實驗室工具”進化為“野外哨兵”,在可再生能源中建立微觀維護新體系。其價值在于:掌控微觀疲勞,方能捕獲綠色風能。二次放大物鏡圖像,工業設計支持快速更換,適配不同檢測需求。

工業顯微鏡正經歷智能化**,新技術重塑其工業角色。AI集成是比較大突破:深度學習算法自動識別缺陷,如Cognex顯微鏡訓練神經網絡區分劃痕與正常紋理,檢出率99.5%,遠超人工85%。3D成像技術通過多焦點合成或激光掃描,構建表面三維模型,特斯拉用它量化電池電極的孔隙分布,優化能量密度。增強現實(AR)將檢測數據疊加現實視野——工人戴Hololens眼鏡,顯微鏡圖像實時標注在工件上,指導維修。云平臺實現遠程協作:全球團隊同步分析同一圖像,西門子工程師在德國診斷中國工廠的渦輪葉片問題。微型化與便攜化趨勢明顯:手持式數字顯微鏡(如Dino-Lite)重*300g,現場檢測管道腐蝕,數據直傳手機APP。量子點照明等前沿技術提升對比度,看清納米級結構。這些創新源于工業4.0需求:顯微鏡從“觀察工具”進化為“數據引擎”。例如,博世將顯微數據接入數字孿生系統,預測設備壽命;臺積電用AI顯微鏡縮短新品導入周期30%。挑戰在于數據安全與算法泛化——不同材料需定制模型,但5G和邊緣計算正解決此問題。未來,腦機接口或讓操作員“意念控制”調焦。這標志著工業顯微鏡進入認知時代,成為智能制造的神經中樞。使用標準微尺定期調整光學系統,確保放大倍數和分辨率精確。山東成像顯微鏡代理

受光波波長限制,約0.2微米,放大倍數通常不超過2000倍。快速檢測顯微鏡直銷

生物打印支架的微觀結構決定細胞生長,工業顯微鏡提供量化評估。Organovo公司采用NikonA1R,通過雙光子顯微術:700nm激光穿透支架,熒光標記活細胞,實時觀測黏附狀態。其創新在于動態培養集成——顯微鏡腔室模擬體液流動,記錄細胞在微通道中的遷移軌跡。2022年數據顯示,該技術將血管化效率提升50%,人工肝臟研發周期縮短40%。主要技術是光片照明顯微:薄光片照明減少光毒性,支持72小時連續觀測。挑戰在于細胞干擾:細胞運動導致圖像模糊,設備采用自適應追蹤算法鎖定目標。更突破性的是力學性能關聯——顯微圖像量化孔隙連通性,同步測量支架彈性模量。某次實驗中,系統發現PLGA材料的降解速率不均,優化了打印參數。隨著器官芯片發展,顯微鏡正開發多細胞互作觀測:CRISPR標記不同細胞系,追蹤信號傳導。環保價值體現在減少動物實驗:每項研究替代50只實驗動物。未來將結合AI,自動生成細胞分布熱力圖。這不僅是科研工具,更是再生醫學“微觀指揮官”,將生命構建從宏觀模擬深化至細胞編程。其應用證明:掌控微觀生態,方能再造生命奇跡。快速檢測顯微鏡直銷

- 上海便捷高光譜相機銷售 2025-09-17

- 山東無損檢測膜厚儀 2025-09-17

- 江蘇汽車膜厚儀 2025-09-17

- 江蘇多功能亮度照度計廠家 2025-09-17

- 山東可移動分光測色儀 2025-09-17

- 江蘇快速檢測影像測量儀銷售 2025-09-17

- 山東干涉影像測量儀廠家 2025-09-17

- 江蘇optisense影像測量儀銷售 2025-09-16

- 山東鍍層影像測量儀代理 2025-09-16

- 上海柯尼卡美能達膜厚儀 2025-09-16

- 廈門直讀三元催化銷售 2025-09-17

- 無錫測量儀介紹 2025-09-17

- 無線聯軸器對中服務特點 2025-09-17

- 惠州I3C分析儀報價 2025-09-17

- 舟山氣氛爐報價 2025-09-17

- 新疆攪拌罐雷達液位計調試 2025-09-17

- 電子式抗折抗壓測控系統價格 2025-09-17

- 溫州常熟華夏儀表空氣過濾減壓器有哪些 2025-09-17

- 徐匯區品牌電子產品市價 2025-09-17

- 合肥微型稱重傳感器產品介紹 2025-09-17