上海干涉膜厚儀直銷

秒速非接觸膜厚儀的市場競爭力,根植于其納米級精度與工業級可靠性。典型設備厚度測量范圍覆蓋0.1nm至5mm,重復精度±0.5nm,這通過多層技術保障實現:光學系統采用真空封裝干涉儀,消除空氣擾動;信號處理運用小波降噪算法,濾除車間電磁干擾;校準環節則依賴NIST溯源標準片,確保全球數據一致性。例如,在硬盤基板生產中,它能分辨1nm的磁性層變化,避免讀寫錯誤。為維持“秒速”下的穩定性,儀器配備自診斷模塊——溫度漂移超0.1℃時自動補償,振動超閾值則暫停測量。實際測試表明,在8小時連續運行中,數據標準差0.2nm,遠優于行業要求的1nm。可靠性還體現在環境適應性:IP67防護等級使其耐受油污、粉塵,-10℃至50℃寬溫工作,某汽車廠案例中,設備在沖壓車間高濕環境下無故障運行超2萬小時。用戶培訓簡化也提升可靠性:觸摸屏引導式操作,新員工10分鐘即可上崗,減少誤操作。更深層的是數據可追溯性——每次測量附帶時間戳和環境參數,滿足ISO 9001審計。隨著AI融入,設備能學習歷史數據預測漂移,如提前72小時預警激光衰減。這種“準確+堅韌”的組合,使它在嚴苛場景中替代傳統千分尺,成為制造的質量守門人,年故障率低于0.5%,樹立了行業新標準。可連接MES系統,實現數據集中管理。上海干涉膜厚儀直銷

除了光學方法,非接觸式膜厚儀還頻繁采用渦流(EddyCurrent)和電磁感應技術,主要用于金屬基材上非導電或導電涂層的厚度測量。渦流法適用于測量非磁性金屬(如鋁、銅)表面的絕緣涂層(如油漆、陽極氧化膜),其原理是通過交變磁場在導體中感應出渦流,而涂層厚度會影響渦流的強度和分布,儀器通過檢測線圈阻抗的變化來推算膜厚。電磁感應法則用于磁性基材(如鋼鐵)上的非磁性涂層(如鋅、鉻、油漆)測量,利用磁場穿透涂層并在基材中產生磁通量變化,涂層越厚,磁阻越大,信號越弱。這兩種方法響應迅速、穩定性好,常用于汽車、航空航天和防腐工程中的現場檢測。快速檢測膜厚儀廠家提高生產良率,降低材料浪費成本。

非接觸式膜厚儀的測量口徑(即光斑大小)是影響測量精度和適用性的重要參數。不同口徑對應不同的較小可測面積和空間分辨率。例如,大口徑(如Φ3mm以上)適合測量大面積均勻薄膜,信號穩定、抗干擾能力強,常用于卷材、板材等連續生產線;而微口徑(如Φ0.1mm~Φ1mm)則適用于微小區域、精細圖案或高密度電路的膜厚檢測,如半導體晶圓上的局部金屬層、OLED像素電極等。選擇口徑時需綜合考慮樣品尺寸、膜層均勻性、曲率及測量位置。若光斑大于待測區域,邊緣效應將導致數據失真;若過小,則信噪比下降。高級儀器支持可更換或可調焦探頭,適應多場景需求,提升設備通用性。

光學非接觸式膜厚儀主要基于光的干涉、反射率或橢偏法(Ellipsometry)原理進行測量。當一束單色或多色光照射到多層薄膜結構上時,光線會在各層界面發生多次反射和干涉,形成特定的干涉圖樣。通過高靈敏度探測器捕捉這些干涉信號,并結合已知的材料折射率和消光系數,利用菲涅爾方程進行反演計算,即可精確獲得每層薄膜的厚度。橢偏法尤其適用于超薄膜(如幾納米至幾十納米)的測量,它通過檢測偏振光在樣品表面反射后的振幅比和相位差變化,提供比傳統反射法更高的靈敏度和準確性。該技術在半導體工藝中用于測量二氧化硅、氮化硅等介電層厚度,是晶圓制造過程中不可或缺的在線監控手段。避免接觸式測量帶來的劃傷或壓痕風險。

在材料科學、納米技術、光子學等前沿研究領域,非接觸式膜厚儀是不可或缺的基礎設備。研究人員利用其高精度、非破壞性特點,對新型功能薄膜(如二維材料、鈣鈦礦、量子點薄膜)進行原位生長監控與性能表征。例如,在原子層沉積(ALD)過程中,每循環只增長0.1nm左右,必須依賴橢偏儀實時跟蹤厚度變化,驗證生長自限制性。該技術還用于研究薄膜應力、結晶度、界面擴散等物理現象,為新材料開發提供關鍵數據支持,推動基礎科學研究向產業化轉化。可測ITO、SiO?、SiN、Al?O?等功能薄膜。山東汽車膜厚儀直銷

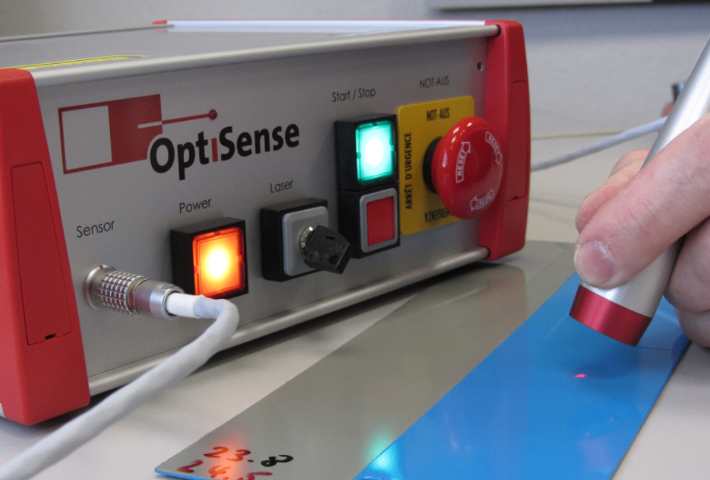

常見技術包括橢偏法、光譜反射法和白光干涉法。上海干涉膜厚儀直銷

隨著工業4.0推進,非接觸式膜厚儀正向自動化、智能化方向發展。現代設備普遍支持RS485、EtherNet/IP、Profibus等工業通信協議,可無縫接入MES、SCADA系統,實現數據集中管理。部分系統配備AI算法,自動識別異常趨勢,預測設備故障或工藝偏差。機器人集成應用日益頻繁,如六軸機械臂搭載測厚探頭,實現復雜曲面自動掃描。軟件平臺支持SPC分析、趨勢圖、報警推送等功能,完善提升質量管理水平。讓企業的產品更加精益求精,明顯提升品質。上海干涉膜厚儀直銷

- 無損檢測影像測量儀廠家 2025-09-17

- 上海便捷高光譜相機銷售 2025-09-17

- 江蘇干涉高光譜相機廠家 2025-09-17

- 山東無損檢測膜厚儀 2025-09-17

- 江蘇汽車膜厚儀 2025-09-17

- 江蘇多功能亮度照度計廠家 2025-09-17

- 山東可移動分光測色儀 2025-09-17

- 江蘇快速檢測影像測量儀銷售 2025-09-17

- 浙江小巧影像測量儀代理 2025-09-17

- 山東干涉影像測量儀廠家 2025-09-17

- 南通EVA-Green熒光定量PCR儀價格實惠 2025-09-17

- 貴州油液檢測預警系統 2025-09-17

- 徐州進口金相顯微鏡調試 2025-09-17

- 品牌pH電極報價行情 2025-09-17

- 淮安制作沼氣流量計設計 2025-09-17

- 紹興工程機械在線檢測油液泡沫特性監測 2025-09-17

- 山東測量用的大理石(花崗石/花崗巖)方尺/平尺/直角尺 2025-09-17

- 廣州水流量計供應商 2025-09-17

- 廈門直讀三元催化銷售 2025-09-17

- 水罐雷達液位計市場報價 2025-09-17